劉秉忠(1216年-1274年),初名劉侃,法名子聰,字仲晦,號藏春散人。邢州人,祖籍瑞州。元代初期傑出的政治家、文學家和建築家。

劉秉忠兼備釋、道、儒之學,活躍於蒙元初期政壇,劉秉忠兼擅詩文詞曲,瀟散閒澹,有《藏春集》《平沙玉尺經》等傳世。

01、自幼聰慧,志向遠大

秉忠,於1216年出生於邢臺一個官宦之家,其父劉潤在大蒙古國太師國王木華黎攻取邢州後投靠其麾下為官。

劉秉忠自幼聰穎,八歲入學就能日誦文數百言,過目不忘,天文地理,無所不讀。

十三歲在帥府做人質,劉秉忠一進帥府,當時的蒙古元帥見劉秉忠骨骼奇異,不把他當人質班的,反而是命令左右教他技能,讓他當參謀。

在為人質的幾年裡,學習了天文曆法、詩詞歌賦、建築圖畫,成了全方位的人才。

十七歲為邢臺節度使府令史,以便於就近奉養其親。劉秉忠為令史時常鬱鬱不樂。

一日感嘆道:“我家世代為官,難道我寧願淪為書記小吏嗎?大丈夫生不逢時,只有隱退以待時而起。”

02、雲遊四方,被海雲欣賞

公元1238年辭去吏職,歸隱武安山。後來,他被天寧寺的虛照禪師收為徒弟。賜號子聰,慢慢培養他佛教修心之術。

經過佛教的浸潤,劉秉忠養成了虛懷若谷、成熟穩重的性格,後來四處雲遊,留居雲中南堂寺,博覽全書。

1242年,北方禪宗臨濟宗領袖海雲奉蒙古宗王忽必烈之詔前往和林。路過雲中時,海雲聽聞劉秉忠博學多才,遂邀他同行。

03、知識豐富,被忽必烈器重

劉秉忠拜見忽必烈後,講述佛法大意,忽必烈甚為稱讚,多次垂詢。

劉秉忠於書無所不讀,尤其深入研究《易經》及宋邵雍《經世書》,至於天文、地理、律歷、占卜無不精通,天下事瞭如指掌。

忽必烈對劉秉忠甚是寵愛,海雲返回南方後,劉秉忠就留在忽必烈的府邸供職。

劉秉忠進入忽必烈王府後,最開始是擔任軍事參謀,跟隨忽必烈三次南下隨軍途中,他依據山川形便,負責參謀軍事和安營紮寨事務。

蒙軍每攻佔一城,劉秉忠就勸誡忽必烈不可濫殺,“不妄戮一人”,所以忽必烈這路軍隊軍紀最好。

後來,他不斷地向忽必烈講述歷代王朝的興衰緣由及儒家治國安邦平天下之道。

04、紫荊山守孝,培養人才

1249年,劉秉忠因父親去世奔喪回家,忽必烈賜金百兩為治葬之用,且遣使送至邢州紫荊山。

在紫荊山,劉秉忠聚徒講學,他與張文謙、王恂、郭守敬、張易等人一起研讀經典。這些人直接得了他的傳授解惑。

劉秉忠在教育上採用因材施教方法,針對其特點和興趣加以引導。比如王恂善於計數,便教他九章算術等,循循善誘使他終成為一代數學大家。

郭守敬勤於動手,就指導他理學與工學,使其在天文、水利等方面盡展才華,成為一代科學巨匠。

後來這些人經他推薦入朝為官,各自稱為著名的政治家和科學家,對我國當時天文、數學及水利事業的發展有著突出的貢獻,被譽為“邢州五傑”。

05、向忽必烈上萬言書

1250年,劉秉忠至和林後向忽必烈上萬言書,向其闡明瞭“以馬上取天下,不可以馬上治天下”的主張。

他就戶口逃亡、官員課稅、刑法教令等問題充分闡述了自己的治國主張。

他特別注重教育,興辦學校,實行科舉制,引導開國功臣的子孫入學校,選用有才能者。

慎擇縣官,招撫招撫關西、河南流民,撫卹孤寡殘疾者,不許朝廷使臣在地方騷擾官民,應設館安置。

他建議令各地立廟祭祀孔子,訪察當地名儒,舉行祀典;請蒙哥汗頒行新曆,同時著手撰修《金史》。

廣開言路,鼓勵直言。明君要分辨君子和小人,使賢者在位,能者在職等。忽必烈對他的這番議論,甚為讚賞,均加採納。

劉秉忠又建議:“邢州戶口原有萬餘,自興兵以來都不滿數百,若派真定的張耕、洺水的劉肅這樣的良吏去治理,必定能恢復舊日盛況。”

於是朝廷派張耕為邢州安撫使,劉肅為副使。不久流民復業,升邢州為順德府。

06、還俗,被封官

1260年,忽必烈稱帝,即元世祖。忽忽必烈採納劉秉忠的建議,下詔建元紀年,設立中書省和宣撫司,朝廷舊臣、山林隱士都被錄用。

1264年,翰林學士承旨王鶚奏言:“劉秉忠早在陛下即位前,就參與軍國大事,有勞有功。

今陛下即位,永珍更新,而劉秉忠仍著舊裝,我等於心不安。應正其衣冠,給以厚爵。”

忽必烈採納,當天便下詔拜劉秉忠為光祿大夫、太保,參領中書省政事。

又將翰林侍讀學士竇默的女兒嫁給劉秉忠為妻,在奉先坊賜他宅第,“以少府宮籍監戶給之”。

07、規劃兩都

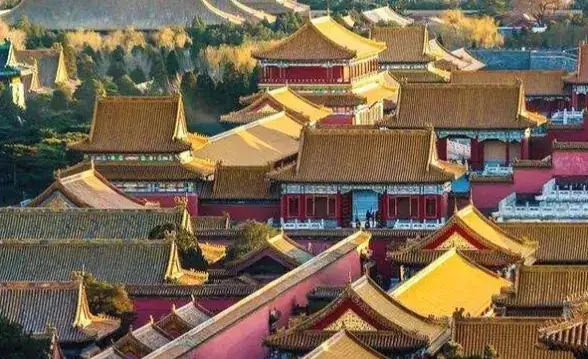

劉秉忠還是一個古代城市的規劃設計和建設專家,他於1256年)受命在漠南金蓮川草原上設計建造元上都城,歷時三年建成,忽必烈在此登基。

1266年奉命在原燕京城奉命在原燕京城東北規劃設計並開始建造一個規模宏偉、工程浩大的新都城,即元大都。

劉秉忠為都城尋找水源,確定皇宮方位和建城的中軸線,連一個城隍廟的具體位置也是由他來確定的。至1274年初,元大都宮闕告成。劉秉忠還參與了元陪都上都的營建。

08、為元朝建章立制

1269年,劉秉忠負責訂立朝儀,制定官制,朝見皇帝禮節、百官的服飾及俸祿等。這些都成為元代的定製。

1271年,劉秉忠建議忽必烈取《易經》“大哉乾元”之意,將大蒙古國更名為“大元”。這一年忽必烈頒佈詔書,正式建立大元。

蒙古建國初期,諸事草創,設官甚簡,既沒有俸祿制度,也沒有官制。劉秉忠和許衡等人參照歷代王朝的官員制度,制定一套新的官僚制度。

元朝中央政府的的核心機構主要有中書省、樞密院、御史臺組成。中書省總理全國政務,樞密院掌管兵權,御史臺負責考核升降官員。

中央還設寺、監、衛、府等官署;地方設有行省、行臺、宣慰司、廉訪司;還有路、府、州、縣等機構。

同時,對朝廷上下各級官署的名額、職位以及俸祿做了詳細的規定。

09、備受寵幸,淡泊名利

劉秉忠受命後以天下為己任,凡國家大小事務,都知無不言,言無不盡,深得忽必烈寵信。

劉秉忠侍從忽必烈三十多年,不管是遠征或兩都巡幸,他都隨行,受到特殊的信任。

劉秉忠自幼好學,至老而不衰,雖然已是位極人臣之列,但是每日卻吃齋簡居自己種植蔬果而食,而且終日淡然名利,不異平昔。

世祖忽必烈曾經賞賜劉秉忠白金千兩之多,然而劉秉忠卻推辭說道:“臣山野鄙人,僥倖遭際,器服翻出尚方,金無所用。”

10、受牽連,產生歸隱念頭

劉秉忠愛才,曾經舉薦過一個王文統的人,沒想到這個人後來竟和自己的女婿參與叛亂,雖然最後叛亂被平,但是忽必烈受到了強烈的震動。

忽必烈看到此次叛亂的支持者王文統就在自己身邊,還有地方的一些漢人軍兵,他加重了對漢人的猜忌心理,開始採取措施,防範漢人勢力過大。

所有曾經舉薦過王文統的官員除劉秉忠外統統受牽連,有的被驅逐,有的差點被割去舌頭。

劉秉忠雖然未受處罰,但是他明白這是殺雞給猴看的做法。他看看到忽必烈用人態度的變化,他明白,該擇機急流勇退了!

11、歸隱,無疾而終

1274年元旦,忽必烈在大都接受文武百官的朝賀後,要去昔日的發祥地上都做短暫巡查,劉秉忠要求隨行。

到達上都後,劉秉忠陪忽必烈遊覽了南屏山,他說,這裡風光宜人,自己願意在這裡蓋一間小屋,靜心修行,只要皇上不召見,他就不再返回大都了。,

忽必烈沉默一會,批准了劉秉忠的請求,三十餘年的陪伴,到此畫上了句號。

這年秋天八月,在南屏山絢麗的紅葉掩映下,劉秉忠長眠於此,享年五十九歲。

訊息傳到大都宮中,忽必烈十分悲哀,下詔出內府錢助喪,派禮部侍郎趙秉溫護送靈柩,將劉秉忠安葬於大都。

12、文學成就卓著

劉秉忠學問功底深厚,自號藏春散人,是一位著名的學者、詩人和散曲家,每以吟詠自適。他的散曲多寫景物,風格蕭疏閒淡而雋永。

劉秉忠的詞、曲在元代都稱名家。其中《藏春集》所收詩詞,詩計七律239首,七絕151首。其中《鷓鴣天·柳映清溪漾玉流》最為著名:

柳映清溪漾玉流。火榴開罷芰荷秋。

一聲魚笛煙波上,宜著蓑翁泛小舟。

紅蓼岸,白蘋洲。閒鷗閒鷺更優遊。

斜陽影裡山偏好,獨倚蘭闌懶下樓。

秉忠詩的內容也頗為豐富,可以大致分為遣懷、吟興、詠志之作,記行記遊及軍旅之作,贈答之作,題畫之作等。其中《山洞桃花》也很著名:

山村路僻客來稀,紅杏梢頭掛酒旗。

洞裡桃花人不見,春心春色只春知

劉秉忠兼備釋、道、儒之學,通曉音律,精算數,為忽必烈出謀劃策,建章立制,規劃兩都,深得忽必烈器重,

劉秉忠一生在天文、卜筮、算術、文學上著述甚豐,計有《藏春集》6卷等。