郭守敬(1231年-1316年),字若思。邢州邢臺縣人。中國元朝天文學家、數學家、水利專家、儀器製造家。

郭守敬早年師從劉秉忠、張文謙,官至太史令、昭文館大學士、知太史院事,世稱“郭太史”。

01、自幼勤奮好學,動手能力強

郭守敬於1231年生於邢州的邢臺縣。郭守敬父親早逝。祖父教他讀書,還帶他觀測天象。

郭守敬從小勤奮好學,精通五經,熟知天文、算學,擅長水利技術。在少年時代就養成了很強的動手能力。

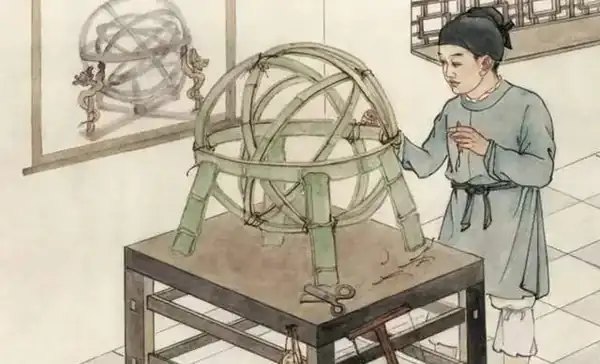

郭守敬十五六歲時,曾根據書上的一幅插圖,用竹篾扎製出一架測天用的渾儀,而且還堆土做了一個土臺階,把竹製渾儀放在上面,進行天文觀測。

他還曾根據北宋燕肅一幅拓印的石刻蓮花漏圖,弄清了這種可以保持漏壺水面穩定的、在當時頗為先進的計時儀器的工作原理。

02、師從劉秉忠,被稱邢臺五傑

當時,學者劉秉忠因居父喪,正於邢臺西南的紫金山中結廬讀書,從學的人有著名學者張文謙、張易、王恂等人。

郭榮與劉秉忠交好,便將少年郭守敬送到劉秉忠門下深造。劉秉忠精通經學和天文學,郭守敬在他那兒獲得了頗多的教益。

郭守敬很快發現張文謙是農業專家,張易是軍事專家,王恂是數學天才……

他在紫金山上與老師同學日夜探討數學奧秘、觀測星相變化、研究水利工程設計和施工,學問突飛猛進。

03、邢臺疏浚河道,受到時人稱讚

1251年,劉秉忠被當時總領漠南漢地事務的忽必烈召入幕下。劉秉忠離開邢臺後,把郭守敬介紹給了張文謙。

郭守敬成年不久後,受命來安撫邢臺一帶地方的脫兀脫和劉肅等,發起了整治開挖水流河道的工作,並專門聘請郭守敬承擔工程的規劃設計。

郭守敬根據家傳學問,再加上認真的調查勘測,很快就弄清了因戰亂而破壞了的河道系統。

隨後的疏浚整治工程,使蔓延的水澤各歸故道,在郭守敬的指點之下一舉挖出已被埋沒了近三十年的石橋遺物,並在這石橋旁邊造了一座新橋。這項工程受到了時人的傳頌。

跟隨張文謙前往大都,鑄造鑄寶山漏

1260年,忽必烈在開平府即位,命張文謙到大名路等地擔任宣撫司的長官,郭守敬也跟隨張文謙一同前往學習。

郭守敬所到之處,做了許多河道水利的調查勘測工作。他還在大名召集匠人,鼓鑄了一套他少年時所探究的蓮花漏。

大概他把作為裝飾性的蓮花作了改動,因此改稱為寶山漏。

西夏治水

1262年,因時任左丞的張文謙的推薦,郭守敬在開平府受到忽必烈召見,他面陳關於水利的建議六條,每奏一事,忽必烈都點頭稱是,對他頗為讚賞。

郭守敬隨即被忽必烈任命為提舉諸路河渠,掌管各地河渠的整修和管理工作。

1264年,張文謙以中書左丞的身份巡視西夏,全面負責西夏治水工作,時任副河渠使的郭守敬隨其前往,視察水利。

郭守敬來西夏後沿黃河兩岸勘察地勢水情,走訪百姓,繪製地圖,並提出“因舊謀新 、更立閘堰”的方案。忽必烈審批後付諸實施。

郭守敬率領民工開挖、疏浚原有河道,修堤建壩,在不到一年的時間裡,修復了長達四百餘里的唐來渠和長達二百五十餘里的漢延渠以及正渠十餘條、大小支渠六十八條,

同時更立閘壩,以有效控制進渠水量,圓滿完成了疏浚修復河渠的任務。

郭守敬堅持不懈的努力,使西夏河渠皆通其利,數萬頃農田得到了及時灌溉。

西夏人民為了感謝郭守敬,在渠上建了郭氏生祠,並立碑記錄了此事。

1265年,郭守敬自西夏返回中都途中,特地乘舟順河而下,經四晝夜至東勝,以自己親身試航成功證明了此段黃河可以漕運。

同時,他還考察了查泊、兀郎海一帶,認為這裡的許多古渠修復後可以利用,並將此事上奏元世祖忽必烈,得到忽必烈的稱讚。

1267年,忽必烈採納郭守敬的建議,下令在中興州至東勝黃河段上設立了十處水上驛站。

至1275年,丞相伯顏南征,打算建立水運站,命郭守敬視察河北、山東一帶可通舟行船的地方,並繪圖奏報。

至元十二年(1275年)春,元軍攻佔建康(今江蘇南京市);次年春,進佔臨安(今浙江杭州市)。元統一全國後,立即著手修建連線大都與江南的水路交通大命脈——京杭大運河。

已擔任都水監(相當於水利部長)的郭守敬以宏大的氣魄組織了一次大規模的地形測量,測量範圍南北長約5500千米、東西長約3000千米,不僅測量了原來的隋唐大運河河道,而且測量了汶河、泗河、衛河等。這次測量在世界測量史上首次以海平面為基準,從而保證了測量結果的準確性。

擔任都水監(相當於水利部長)的郭守敬以宏大的氣魄組織了一次大規模的地形測量,測量範圍南北長約5500千米、東西長約3000千米,不僅測量了原來的隋唐大運河河道,而且測量了汶河、泗河、衛河等。這次測量在世界測量史上首次以海平面為基準,從而保證了測量結果的準確性。

郭守敬根據測量結果,規劃了一條水陸聯運路線。該路線從今天的北京通州入衛河,經山東德州、臨清到河南淇縣,改換陸運90千米至河南封丘入黃河,到江蘇淮安入淮揚運河,在揚州過長江,經江南運河到浙江杭州。他提出了黃河中下游治理的初步設想,指出什麼地方可以分洪滯洪、什麼地方可以引黃灌溉。

郭守敬還根據測量結果,提出在山東濟寧以南汶河與泗河合流地方至大清河之間新開一河,北引汶水,東引泗水,分流南北,便可南達江淮、北通大都。這實際上是打通京杭大運河的規劃。

郭守敬奉命踏勘黃淮平原地形和通航水路,同時建立“水站”(水上交通站)。自孟津(今河南孟津東南)以東,沿黃河故道,在方圓幾百裡內進行了地形測繪和水利規劃工作,並且畫成地圖,一一詳細說明。繪圖過程中,他以海平面作為標準,初步運用地理學和測量學中重要概念——“海拔”。

歷時四年,修訂《授時歷》

至元十三年,江南平定後,世祖想起了修改曆法的事,命守敬與王恂領導南北天文官員,分頭觀測,命張文謙與樞密使張易總其成奏報,左丞相許衡參預其事。守敬首先認為“:制定曆法的基礎在於觀測,而觀測首先要有儀表。今司天渾儀系宋代皇..年間汴京所造,與此處天度不相符合,比量南北二極約差四度,儀表因年深日久,也有偏差。”他製作一系列天文儀器,計有簡儀、高表、候極儀、渾天象、玲瓏儀、仰儀、立運儀、證理儀、景符、窺幾、日月食儀、星晷定時儀、正方案、丸表、懸正儀、座正儀等,用以觀測天體執行、經緯度和日月食。還製作了《仰規覆矩圖》、《異渾蓋圖》、《日出入永短圖》。圖與儀表互相參考

至元十六年(1279),改局為太史院,以王恂為太史令,守敬為同知太史院事。是年守敬進呈所制儀表,對世祖詳加解說,我元朝疆域遠比唐大,若不在遠方進行觀測,則不知日月交食分數時刻不同,晝夜長短之不同,日月星辰離天高下之不同。目測的人少,可先南北立表,取直測影。

修歷是坐冷板凳的苦差事,但郭守敬並不在意。他創制了一套共分13種的觀測儀器,並派出14個天文觀測隊到27個點進行觀測,範圍東至高麗、西達滇池、南至朱崖、北達鐵勒,這就是著名的“四海測驗”。位於今天河南登封的觀星臺就是當年的一個觀測點。

在具體計算過程中,郭守敬創造性地利用球面三角公式,計算天體的黃道座標和赤道座標,並相互換算;廢除了歷代編算曆法中的分數計算,採用百位進位制,使運算過程大為簡化;使用“招差術”使天體位置計算更加精確。

至元十九年,王恂卒,這時新編曆法已付諸實行。郭守敬將觀測、推算的材料,分類整理,撰成《推步》七卷、《立成》二卷、《歷議擬稿》三卷、《轉神選擇》二卷、《上中下三歷注式》十二卷。至元二十三年(1286)郭守敬繼任太史令,上表進呈天文、曆書,計有《時候箋註》二卷、《修改源流》一卷、《儀象法式》二卷、《二至晷景考》二十卷、《五星細行考》五十卷、《古今交食考》二卷、《新測二十舍雜坐諸星入宿去極》一卷、《新測無名諸星》一卷、《月離考》一卷。

世祖批准了他的建議。於是設監候官一十四員,分道至各地進行觀測,東至高麗,西極滇池,南越朱崖,北至鐵勒,四海之內設立觀測點共二十七處。

自1276年起,他與許衡、王恂等奉命修訂新曆法,為修訂曆法,郭守敬還改制、發明了簡儀、高表等十二種新儀器。

1279年,郭守敬向元世祖忽必烈提議:如今元朝疆域比之前大了很多,不同地區日出日落晝夜長短時間不同、各地的時刻也不同,

舊的歷法已經不適用了,因此需要進行全國範圍的天文觀測以編制新的歷法。

忽必烈接受了郭守敬的建議,派監候官十四人分道而出,分別在二十七個地方進行天文觀測,後世稱之為“四海測驗”。

1280年,《授時歷》完成,《授時歷》推算出的一個迴歸年為365.2425天,即365天5小時49分12秒,與地球繞太陽公轉的實際時間只差26秒鐘。

此書為中國歷史上一部精良的歷法。成為當時世界上最先進的一種曆法,通行三百六十多年。

工作前後製作的儀器有:寶山漏;大明殿燈漏;靈臺水運渾天漏;櫃香漏;屏風香漏;行漏。

在這些儀器中,大明殿燈漏是中國第一架與天文儀器相分離的獨立的計時器,在中國鐘錶發展史上具有重要的意義。

綜觀郭守敬一生製造的天文儀器,大多具有設計科學、結構巧妙、製造精密、使用方便的特點,而且絕大多數都注意到儀器安裝的校正裝置。

1281年,王恂去世,郭守敬承擔太史院的全部工作,同時陸續整理成《推步》《立成》等多種著作。1286年,郭守敬升任太史令。

開通通惠河

1291年,有人建議利用灤河和渾河溯流而上,作為向上都運糧的渠道。忽必烈不能決斷,派郭守敬去實地勘查。

郭守敬探測到中途,就已發現這些建議不切實際。他乘著報告調查結果的機會,提出了許多新建議。其中包括大都運河新方案。

這個方案非常科學:一、以修復舊渠為主,以增開新渠為輔。二、在各引黃乾渠取水口附近設定溢流堰,控制入渠水量和沙量;在溢流堰後設置兩三個退水閘,調節渠道內的水量,同時利用退水閘進行渠道清淤;退水閘後才是渠道正閘。這一套閘堰設計思想在開挖京杭大運河時也得到運用。

這個方案利用把甕山泊流出的一支清河上源引向南面高粱河的河道。為了進一步擴充水源,又把昌平縣神山腳下的白浮泉水引入甕山泊。

此後,河水並不徑直南下,而是反向西引到西山腳下,再沿西山往南,沿途攔截所有原來從西山向東流入沙河、清河的泉水。

使匯成流量可觀的水渠,再經高粱河進入流向通州的運河。

因為這些都是清泉水源,泥沙很少,運河下游可以無顧慮地建立船閘,使糧船平穩上駛。

忽必烈覽奏後,非常高興,特別重置都水監,由郭守敬任領都水監事一職。

1292年春,運河工程動工,開工之日忽必烈命丞相以下官員一律到工地勞動,聽郭守敬指揮。

郭守敬領導並開闢了大都的白浮堰,開鑿了由通州到大都積水潭大運河最北的一段——通惠河的修建工程。

他不僅根據大都的地形地貌解決了通惠河的水源問題,而且按地形地貌變化及水位落差,在運河中設閘壩、斗門,解決了河水的水量和水位。

1293年七月,通惠河成,忽必烈從上都回到大都,路過積水潭,見其上“舳艫敝(蔽)水”,大悅,親賜名為通惠河,並賜郭守敬鈔一萬二千五百貫,命他仍以太史令職兼提調通惠河漕運事。

通惠河不但解決了運糧問題,而且促進了南貨北銷,繁榮了大都城的經濟。

沒有聽從郭守敬,造成山洪爆發

1294年,郭守敬任昭文館大學士,兼知太史院事。1298年,有人提議在上都西北的鐵幡竿嶺下,開出一條宣洩山洪的渠道,向南通往灤河。

元成宗鐵穆耳把郭守敬召到上都商議。郭守敬根據地勢和歷年山洪資料,指出這條宣洩山洪的渠道要寬到五十步至七十步(約80~115米)。

但經辦此事的人認為郭守敬太誇大事實了,就把他定的寬度縮減了三分之一。

誰知次年山洪暴發時,果然因渠道太窄,氾濫成災,還險些衝及成宗的行帳。成宗在避水時嘆道:“郭太史真是神人吶,可惜沒有聽他的話!”

1303年,成宗下詔,凡年滿七十歲的官員皆可退休,唯獨郭守敬,因為朝廷還有工作依靠他,不準退休。由此形成了一個新例:太史院的天文官都不退休。

1316年,郭守敬逝世,享年八十六歲。著有《推步》《立成》等十四種天文曆法著作。

郭守敬在天文、曆法、水利和數學等方面都取得了卓越的成就,在世界科學技術史上地位崇高