張文謙(1216年—1283年) ,字仲謙,邢州沙河人,元代大臣,元世祖忽必烈幕府重臣。

01、自幼聰慧,知識淵博

張文謙於公元1215年出生在沙河縣葛村一個農戶家中,從小在家專心致志攻讀儒家著作,決心將來為國家和民族做出一番事業。

為了早日幫父母養家渡日,文謙開始學習比較實用的文書簿冊之類。

文謙十分聰敏,善於記誦,幾年間,學業大進。1238年,由於文謙知識淵博,赴試大名府中舉人。

張文謙與劉秉忠等人就讀於於邢臺西山紫金學院,精研數學,通曉佛、道、儒、兵、法諸家之學。

遍涉天文、地理、律歷等知識,與劉秉忠、郭守敬、張易、王恂等人一起在邢州城西紫金山共同研習天文、曆法、算學等,他們並稱“紫金山五傑”。

02、被忽必烈器重

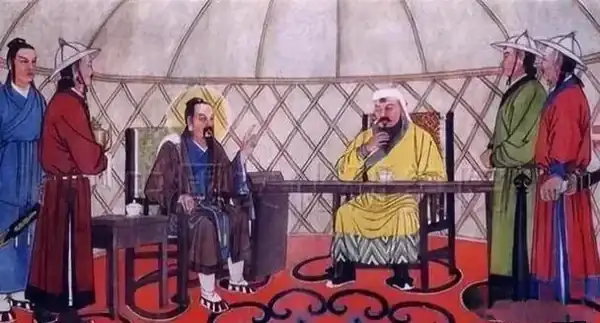

公元1251年,經劉秉忠推薦,忽必烈在王府召見張文謙。策對中,張對天下事無不知曉,並把當前要務之事陳於忽必烈。

忽必烈聞後大喜,認為其是難得的治國之才,留在王府,命其任掌府書記官,成為忽必烈潛邸幕府主要謀臣之一。

蒙古軍隊進攻南宋兩淮與荊襄地區時,幾次進攻都不能得手,而且損失嚴重。

劉秉忠、張文謙二人向忽必烈建議暫棄淮湘,繞道吐番(今西藏),攻取大理,南北合兵,攻取大宋,統一全國的進軍路線,被忽必烈採納。

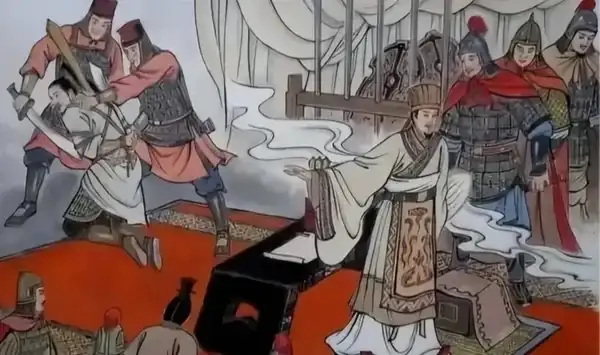

03、勸阻忽必烈屠城

1253年十月,兵發大理。張文謙、劉秉忠等隨同前往。一路與忽必烈縱論時政,分析形勢。

忽必烈攻取大理國,採用先禮後兵的做法。1253年派使臣玉律術等前去說服招降。大理國王段興智想議和但無定見,宰相高祥殺了三個使臣。

忽必烈一氣之下全力攻城,十二月攻佔大理首都——羊苴咩城。破城之後,蒙古將領紛紛要求屠城,為死難者報仇,忽必烈也同意了。

張文謙、劉秉忠、姚樞得知訊息後,立刻拜見忽必烈。力諫道:殺死使者抗拒命令的是高祥,不是百姓,普通百姓沒罪,我們不能殺害他們。

我們興兵是仁義取天下,如果濫殺無辜,得到一座空城,有何用處。

必烈採納張文謙等人的建議,下令禁止濫殺,並傳諭各路將領。大理免遭屠城之禍,數萬民眾得以保全。

04、勸說忽必烈自立漢王

1259年七月,憲宗蒙哥在攻打南宋合州釣魚城時,中炮死於營中。訊息傳出,朝中諸臣阿蘭答爾、渾都海等謀立阿里不哥為汗王,並在漠北、漠南調兵,進逼開平。

忽必烈接受張文謙等漢族謀士的建議,一方面迎接蒙哥的靈車,一方面與南宋簽訂休戰條約。

讓張文謙傳諭諸將退保滸黃州,實際率兵星夜北上,並搶先於1260年三月自立為汗王,定都開平府。

05、任中書左丞,協助忽必烈建章立制

1260年,忽必烈即帝位,張文謙升任中書左丞,協助忽必烈建章立制。

張、劉依漢制,採用漢制舊典中有利元朝穩定和發展的內容,制定新的綱紀,建立了中書省、宣撫司等衙門,並廣納賢士。

張文謙重視儒學,張文謙身居高位,剛明簡重,凡所陳於上前,莫非堯、舜仁義之道。

他曾向忽必烈提出選派賢能治理邢州的建議,成效顯著,促使忽必烈重視儒士。

為長治久安,張文謙與竇默上書要求建“國子學”,並由許衡及王恂,先後為國子學祭酒,召皇室顯貴子弟入學。元朝國學之制由此開始。

06、建議取消家奴,減輕賦稅

國家初立,元貴族一些人驕橫奢逸,霸佔農田,逼良民為奴,漢人受害首當其衝,致使不少人流離失所,苦不堪言。

張文謙決定以公元1235年,有正式戶口的不能淪為家奴。

這一政策隨之確定為法律,並得到貫徹落實。這不僅穩定了國家形勢,而且使多數農民得到解脫。

元朝剛剛統一全國,百廢待興,各項支出很大,平章政事王文統提出要增加賦稅,以保國家費用。

文謙據理力爭說:“百姓足,君孰於不足!俟時和歲豐,取之未晚。”於是決定全國範圍內常規稅減十分之四,酒稅減十分之一。“百姓歡欣鼓舞,思見德儀之成。

07、知人善任,重用郭守敬

在治理大名時,張文謙重用郭守敬,考察該地區水利,治理河道,發展生產。

1262年,張文謙將聰明過人、精通天文曆法的郭守敬推薦給元世祖忽必烈。

郭守敬,不僅在興修水利頗有建樹,而且參與編訂了當時世界上最先進的歷法,元世祖忽必烈取古語“敬授民時”之意,定名為《授時歷》。

08、審判山東聚眾鬧事案,有好生之德

公元1264年,山東淄川縣不法之徒胡玉妖言惑眾,聚眾鬧事。

事發後,當地府衙拘100多人,奏請朝廷要求嚴辦,以儆效尤。皇帝派張文謙到山東審判此案。

經深入調查,得知大多數群眾是出於無知盲從,張文謙奏明朝廷,殺二三首惡,其餘民眾一概釋放回家。民眾盛讚文謙體恤民情,有好生之德。

09、治理西夏,支援郭守敬興修水利

1264年,張文謙以中書左丞行省西夏,整頓吏治,興學重教,積極傳播漢地先進文化,使西夏落後、鄙野的羌俗為之一變。

1264年,張文謙帶郭守敬到西夏視察水利設施,見渠道由於兵亂,年久失修,損毀嚴重,已經廢棄不用,影響西夏農業生產。

在二人主持下,決心修復河渠,造福西夏。寧夏地區唐來、江延等大小80多條河渠得以修復,9萬多頃土地得以灌溉,為西北地區農業生產發展提供了有利條件。

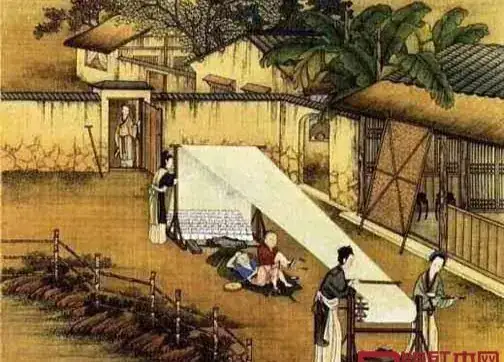

10、設司農司勸課農桑

連年戰爭,致土地荒蕪,國力積弱。1261年,張文謙任大司農卿。上任伊始,奏請在全國各道設勸農司,掌管農業事宜。

親自或派員巡視各地,鼓勵農民開拓土地,擴大土地面積。功效昭著,野無曠土,栽植之利遍天下。

1270年,元朝中央設司農司,張文謙以參知政事兼任司農卿,下設四道巡行勸農司,掌管勸課農桑、水利、鄉學、義倉等事。

每道派出勸農使和副使各一人巡行督促、檢查農業生產及應興辦水利等事。

年終考其勤惰及農事成否,申報司農司及戶部,作為考核官吏治績優劣的依據之一。

張文謙用畢生所學著成《農桑輯要》一書,指導百姓採用新的種植技術恢復農業生產,並率先在北方建立村社制度,廣栽樹木,普及養魚。

11、任樞密使副使,整肅軍隊

由於張文謙政績顯著,有人臣之望,至元十九年,官至樞密院副使,這是掌管軍隊的要職。

張文謙準備削減冗員、整肅軍隊、加緊訓練,並對將士進行優撫。

天有不測風雲,緊張忙碌的張文謙竟然一病不起,於1283年三月逝世。

由於張文謙功德昭著,死後累贈推誠同德運功臣,太師、開府議同三司,上國柱,進封魏國公,諡“忠宣”。

張文謙才華橫溢,知識淵博,深受忽必烈器重,他重視儒學,建立國子學,勸阻忽必烈屠城,為他建章立制。

他重用人才,知人善任,重視農業,取消家奴制,減輕賦稅,勸課農桑,興修水利,深受百姓愛戴。