狄仁傑,字懷英,號祁溪,幷州太原人。唐朝時期政治家、武周宰相。

歷任汴州判佐、度支郎中、復州刺史、洛州司馬等職,他忠君愛民,敢直言進諫,兩度拜相。

01、參加科舉,步入仕途

狄仁傑630年出生於官宦家庭,幼年開始刻苦攻讀,專心致學。他博覽群書,無所不讀。

後明經及第狄仁傑年輕時參加科舉,以明經舉,授汴州判佐。得到河南道黜陟使閻立本的推薦,升任幷州都督府法曹。

在此任內,狄仁傑通曉吏治、兵刑等封建典章和法律制度,這對他一生的政治活動都有重大影響。

02、處理案件公平公正

678年,狄仁傑任朝散大夫行度支員外郎。儀鳳年間,狄仁傑升任大理寺丞。

他在一年內判決大量積壓案件,涉及一萬七千人,卻無一人冤訴,後改任侍御史。

679年,狄仁傑改任度支郎中,並加朝散大夫。隨唐高宗巡幸汾陽宮,充任知頓使。

03、引用典故,勸諫皇帝保護權善才

左威衛大將軍權善才、右監門中郎將範懷義誤砍昭陵柏樹,論罪應當免職,但唐高宗盛怒之下卻要處死他們。

狄仁傑卻上奏辯護,認為二人罪不至死。唐高宗怒道:“他們砍伐昭陵柏樹,置我於不孝之地,必須處死。”

狄仁傑直言道:“漢朝時有人盜取高廟玉環,漢文帝想要滅其族。張釋之當廷諍諫道:‘假如盜取長陵一抔土,又將如何治罪?’漢文帝因此只殺其一人。

陛下的律法懸掛在宮外闕門上,罪不至死而要處死他們,如何取信於天下?

現在只因誤砍一棵柏樹,便殺掉二位大臣,後世又將如何看待陛下?”高宗怒氣稍解,免去二人的死罪。

04、直言進諫,整肅朝廷鋼紀

高宗年間,左司郎中王本立倚恃皇帝寵信,驕橫跋扈。狄仁傑彈劾王本立,請求將其交付法司審理。但唐高宗卻下詔寬宥。

狄仁傑諫道:“國家雖然缺乏人才,但卻不缺少王本立這種人。陛下為何要愛惜此人,而虧損王法呢?

如果陛下一定要寬赦王本立,就請把臣放逐到無人之地,作為以後的忠貞之臣的警戒!”王本立因此被治罪。

後來,狄仁傑彈劾司農卿韋機,稱其所督建的宿羽、高山、上陽等宮室太過壯麗。唐高宗遂將韋機免職,自此朝廷風紀肅然。

05、任寧州刺史,深受百姓愛戴,卻被彈劾

686年,狄仁傑出任寧州刺史。當時寧州為各民族雜居之地,狄仁傑注意妥善處理與外族的關係,深得人心,寧州百姓立碑勒石,以頌揚他的德政。

當時,御史郭翰巡察隴右,彈劾了大批州縣官吏。但當他到達寧州境內後,卻不斷聽到當地百姓稱頌刺史,因而向朝廷推薦狄仁傑。不久,狄仁傑被徵拜為冬官侍郎。

06、焚燬祠廟,改善風氣

688年,狄仁傑被派往江南擔任巡撫。江南地區仍保留著大量南朝時代的廟宇和祠堂,供奉著各種民間信仰的神祇。

狄仁傑覺得這些廟宇和祠堂只是迷信的象徵,他決定消除這種迷信,提出“奏毀一千七百所”。

拆除了大量具有數百年曆史的廟宇和祠堂,僅保留夏禹、太伯、季札和伍員這四座祠廟。不久,狄仁傑改任文昌右丞,又出為豫州刺史。

07、任宰相,寬容大度

690年,武則天稱帝,改唐朝為周,史稱武周。狄仁傑於次年九月由洛州司馬升任地官侍郎,代理尚書事務,並加授同鳳閣鸞臺平章事,成為宰相。

武則天對他道:“你在汝南為官時有良好的政績,但卻有人在中傷你,你可知道是誰嗎?”

狄仁傑答道:“如果陛下認為臣做錯了,臣當改過;如果陛下明白臣並無過錯,這是臣的幸運。

臣不想知道中傷我的人是誰,還會把他視為我的朋友。”武則天大為歎服。

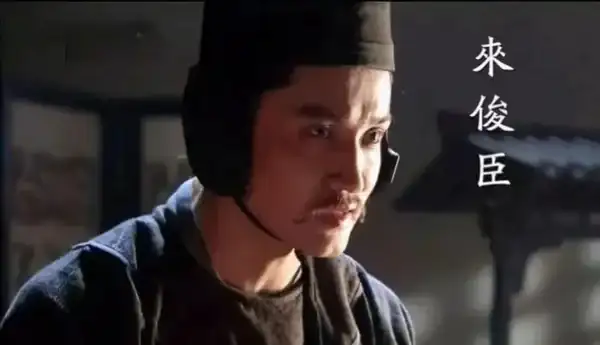

08、被來俊臣誣陷,被貶地方

692年正月,酷吏來俊臣誣告狄仁傑等大臣謀反,將他們逮捕下獄。當時律法規定,一經審問即承認謀反的人可以減免死罪。

狄仁傑當場認罪道:“大周革命,萬物惟新,唐室舊臣,甘從誅戮,反是實!”

來俊臣得到口供,將狄仁傑等人收監,只待來日行刑,不再嚴加防備。

狄仁傑向獄吏借來筆墨,從被子上撕下一塊帛,書寫冤屈情況,塞在棉衣裡,請求送回家中。

負責看守的王德壽並未起疑,讓人送交給狄仁傑的兒子狄光遠。狄光遠持帛書向武則天訴冤。武則天看罷帛書,召來俊臣前來質問。

來俊臣辯稱:“臣並未對狄仁傑等人用刑,連他們的冠帶都未曾剝下,飲食寢宿也一切如常。假如沒有謀反的事實,他們如何肯承認謀反?”

來俊臣還命人假冒狄仁傑等人的名義,偽造《謝死表》,讓周綝呈給武則天。武則天決定親自過問狄仁傑謀反案。

她召見狄仁傑,詢問他為何承認謀反。狄仁傑道:“我如果不承認造反,已經死於酷刑了。”

武則天又問為何要作《謝死表》,狄仁傑則答稱並未寫過。武則天便讓人拿出《謝死表》,方知道表章是偽造的。

因此免去狄仁傑等大臣的死罪,全部貶為地方官。其中,狄仁傑被貶到彭澤,擔任縣令。

09、妙計平定契丹孫萬榮,受表彰

696年,契丹首領孫萬榮作亂,攻陷冀州,一時間河北震動。武則天為了穩定局勢,起用狄仁傑為魏州刺史。

當時,前任刺史為了抵禦契丹,盡趨百姓入城,繕修守城器具。

但狄仁傑到任後,卻讓百姓返田耕作。孫萬榮聞聽狄仁傑被起復,不戰而退。魏州百姓爭相立碑頌德。

不久,狄仁傑調任幽州都督,獲賜紫袍、龜帶。武則天還在紫袍上題寫了十二個金字,以表彰狄仁傑的忠誠。

10、保薦契丹降將

李楷固、駱務整是契丹將領,曾參與侵略唐朝邊境,數次挫敗唐軍,最終兵敗降唐。法司認為二人末路來降,請求依法論罪。

但狄仁傑卻道:“李楷固、駱務整皆驍勇絕倫,若恕其死罪,撫以恩德,他們必會感恩戴德,為國家盡心竭力。”

他不顧親友的勸阻,請求赦免二將,並道:“只要對國家有利,我又怎能只為自己打算。”武則天遂赦免二將,委以官職,讓他們征討契丹餘黨。

後來,李楷固、駱務整掃平契丹,在含樞殿行獻俘之禮。武則天大宴群臣,席間向狄仁傑舉杯勸酒,道:“這都是您的功勞。”

狄仁傑答道:“這全靠陛下威靈,將帥盡力,我又有什麼功勞!”

11、內舉不避親,舉薦兒子

公元698年,武則天讓狄仁傑推薦一個人為尚書郎,狄仁傑推薦的就是他兒子狄光嗣。遭到大臣們的非議。

在尚書郎的職位上,狄光嗣幹盡職盡責、任勞任怨,非常出色地完成了工作任務,為此還受到武則天的褒獎

中宗李顯復位後,由於狄光嗣的能力突出,又改任兵部郎中。後外放為官,歷任淄、許、貝三州刺史。

睿宗時期,狄光嗣母親過世,遂上表請求卸職居喪,睿宗念他是功臣之後,欲奪情起復為太府少卿,遭狄光嗣堅決推辭。

12、再次拜相,勸阻武則天戍守安西四鎮

697年,狄仁傑再次拜相,擔任鸞臺侍郎、同鳳閣鸞臺平章事,加授銀青光祿大夫。

當時,朝廷徵發百姓戍守安西四鎮,以致怨聲載道。狄仁傑為此上表勸諫,他認為應當把主要精力放在整頓內政、增強國力上。

他又建議廢除安東都護府,復立高氏為高句麗君主,暫停江南糧草運輸,撫慰河北百姓。

他的建議雖未被朝廷採納,但卻得到了有識之士的贊同。不久,狄仁傑又代理納言之職,兼任右肅政臺御史大夫。

13、突厥來犯,安撫河北

698年,突厥南下騷擾河北,劫掠百姓萬餘人。武則天任命狄仁傑為河北道行軍元帥,征討突厥,並許以便宜行事之權。

突厥軍殺盡俘虜,由五回道退回漠北。狄仁傑率十萬大軍追擊,但未能追上,只得退回河北。

武則天又任命狄仁傑為河北道安撫大使,讓他安撫河北。當時,河北百姓多被突厥脅從,在突厥退軍後害怕受到牽連,紛紛逃匿。

狄仁傑奏明皇帝,赦免河北諸州百姓,使他們回鄉生產。

在出游回去的路上,狄仁傑也作了一首七律,來唱和武則天,題為《奉和聖制夏日遊石淙山》,並且這是《全唐詩》中,狄仁傑僅存的一首。一起來看看:

宸暉降望金輿轉,仙路崢嶸碧澗幽。羽仗遙臨鸞鶴駕,帷宮直坐鳳麟洲。

飛泉灑液恆疑雨,密樹含涼鎮似秋。老臣預陪懸圃宴,餘年方共赤松遊。

14、勸阻武則天,鑄造佛像

武則天晚年時,欲鑄造一座浮屠佛像,需要花費錢財數百萬,因府庫不足,便讓天下的僧人每日施捨一錢相助。

狄仁傑進諫道:“做工不可能役使鬼神,必定要役使人力;莊稼不會從天上掉下來,終究是由地裡長出來的。這麼做損害的一定是百姓。

如今邊境尚未安寧,您應放寬徭役,免去不需急辦的事務。即使僱請工匠勞作,以此接濟窮人,但耽誤農時,也是也是放棄國家根本。

鑄造佛像,既費官府庫財,又耗人力,如果一方發生災難,到時又用什麼去救濟呢?”武則天遂作罷。

15、赦免囚犯,囚徒哭碑

越王李貞之亂後,武則天為懲治亂黨,定罪六七百人,籍沒五千餘口。司刑使催逼狄仁傑行刑。但狄仁傑認為判決有誤,請求延緩行刑。

他密奏武則天,認為一旦按此定罪,將牽連甚廣。何況這些人中有許多是被迫作亂,並非本心所為,可以赦免,武則天便下詔赦免他們的死罪,改為發配豐州。

囚犯們途經寧州時,寧州父老在郊外迎接,道:“是我們的狄使君救了你們的命吧?”

16、冒死進諫,建議立李顯為太子

在立儲問題上,武則天搖擺不定,立子還是立侄?她一直拿不定主意。狄仁傑勸她順應民心,還政於廬陵王李顯。

武則天推託:“這是朕的家事,卿不必干預。”狄仁傑不卑不亢說道:“普天之下,莫非王土,哪一件事不是陛下家事。

君為元首,臣為股肱,義同一體,況且臣位居宰相,怎麼能對立儲大事袖手旁觀?”

狄仁傑見武則天似有所動,進而曉之以理:“立子為嗣,陛下千秋萬歲以後,可配享太廟;如立侄為嗣,臣還沒有聞聽哪個皇帝曾給姑母立廟。”

武則天終於感悟,聽取狄仁傑的建議,698年武則天迎廬陵王李顯回宮立為皇嗣。並立為太子。

17、兩薦張諫之

武則天曾問狄仁傑:“朕希望能找到一位傑出的人才委以宰相重任,您看誰比較合適?”

狄仁傑答道:“如果您所要的是文采風流的人才,那麼宰臣李嶠、蘇味道便是最合適的人選。但您若一定要找出類拔萃的奇才,那就只有荊州長史張柬之了。

張柬之年紀雖老,但卻有宰相之才。”武則天遂提拔張柬之為洛州司馬。

後來,武則天又讓狄仁傑舉薦人才。狄仁傑道:“我此前推薦的張柬之,您還沒有任用呢。”

武則天道:“我已經給他升了官了。”狄仁傑道:“我所推薦的張柬之是可以作宰相的人才,不是用來作一個司馬的。”

武則天於是任命張柬之為秋官侍郎,不久又拜其為宰相。

在武則天病重的時候,張柬之聯合桓彥範,敬琿等狄仁傑舉薦的人才,發動政變,衝入宮中消滅了張昌宗,逼迫武則天退位,讓給太子李顯。中宗李顯成功復辟。

18、備受武則天敬重

武則天非常敬重狄仁傑,常尊稱他為國老,從不直呼其名,對他的退休請求始終不予批准。

她不讓狄仁傑行跪拜之禮,道:“每當看到您跪拜的時候,朕的身體都會感到痛楚。”

此外,武則天還免除狄仁傑晚上在宮中值班的義務,並告誡官員道:“如果沒有十分重要的軍國大事,就不要去打擾狄公了。”

狄仁傑去世後,武則天痛哭道:“朝堂空矣!”此後,朝廷每有大事不能決斷,武則天都會想起狄仁傑,嘆道:“老天為什麼要這麼早奪走我的國老。”

19、桃李滿門

狄仁傑任相期間,先後舉薦荊州長史張柬之、夏官侍郎姚崇、監察御史桓彥範、太州刺史敬暉等數十人。這些人後來都成為唐代名臣。

曾有人對狄仁傑道:“治理天下的賢能之臣,都出自您的門下啊。”狄仁傑卻道:“舉薦賢才是為國家著想,並不是為我個人打算。”

後世遂用“桃李滿門”、“桃李滿天下”比喻一個人學生眾多,到處都有。

20、病重離世

700年,狄仁傑進拜內史,隨武則天巡幸三陽宮。當時,文武百官多隨駕前往,唯有狄仁傑獲賜宅第一所,恩寵冠絕當朝。

是年九月,狄仁傑病逝,終年七十一歲。武則天廢朝三日,追贈文昌右相,諡號文惠。

狄仁傑一生剛直不阿,知人善任,為唐王朝連連舉薦德才兼備的良臣,政績頗豐,在武則天執政時,不畏權勢,直言力諫,成為一代名相。