禹,姒姓,夏后氏,名文命,上古時期夏后氏首領,夏朝開國君王,歷史治水名人,史稱大禹。

成為與伏羲、黃帝比肩的賢聖帝王。最卓著的功績,治理滔天洪水,又劃定九州、奠定夏朝。

01、父親鯀治水無功

大禹生於公元前21年,禹是黃帝的玄孫、顓頊的孫子。其父鯀被帝堯封於崇。母親是有辛氏之女,名叫女志。

帝堯時,中原洪水氾濫造成水患災禍,百姓愁苦不堪。帝堯命令禹的父親鯀治水。

鯀受命治理洪水水患,鯀用障水法,也就是在岸邊設定河堤,但水卻越淹越高,歷時九年未能平息洪水災禍。最後鯀被處死了。

02、繼任父親治水

禹自幼跟隨父親治水,掌握了豐富的經驗,他23歲被舜任命為司空,分管平治水土事宜,繼任治水之事。

禹立即與伯益和后稷一起,召集百姓前來協助,他們揹著乾糧,帶著工具,翻山越嶺,淌河過川,四出勘察山川地形,足跡遍及九州。

他們拿著測量儀器工具,一路測度地形的高低,樹立標杆,逢山開山,遇窪築堤,以疏通水道,引洪水入海。

03、為治水三過家門而不入

禹為了治水,費盡腦筋,他親自率領老百姓風餐露宿,30歲沒有娶妻。後來在治水到塗山的時候,遇到了一位塗山氏女子。

塗山氏之女兒,儀容秀美,生性嫻雅,二人成婚。但是婚後4天,禹就又投入到了治水工作中。

他曾三次路過自己家門,卻沒有顧得上到自己的家裡看一看。第一年,妻子女嬌生下兒子還不到十天,

大禹經過自己家門,鄉親們告訴他,希望他回去看一看,他說,現在治水剛剛開始,沒有時間回去。他給兒子起個名字,就走了。

過了幾年,啟已經五歲了,聽見鄉親們說父親又過家門而不入,不禁放聲大哭起來。

塗山氏思念丈夫就派自己的侍女經常到外邊等候丈夫,還吟唱著思念丈夫的歌《候人歌》。

經過13年治理,禹36歲終於取得成功,消除了中原洪水氾濫的災禍。改任司徒。

04、能力卓著,品行端正 被選為繼承人

大禹不僅取得了治水的勝利,而且邊治水,邊恢復農田水利設施,發展農業生產。

他還鼓勵人民開發山林資源,進行狩獵和馴養家禽家畜,幾年以後,中原一帶人民生活很快就安定下來,國力大增。

舜帝流放並最終殺他的父親鯀以後,又舉薦他擔任治水之職,大禹沒有講任何價錢,就挑起了治水重擔,並出色完成了治水任務。

舜帝與大禹有殺父之仇,大禹對於舜帝是非常敬重的。沒有在舜帝面前和其他地方流露出絲毫不滿情緒。舜帝“薦禹於天”,成為帝位繼承人,

05、代行舜帝攝政 ,徵三苗

禹被舜定位繼承人後,代行舜帝攝政17年,他巡視考察九州之長,統兵平服苗亂。

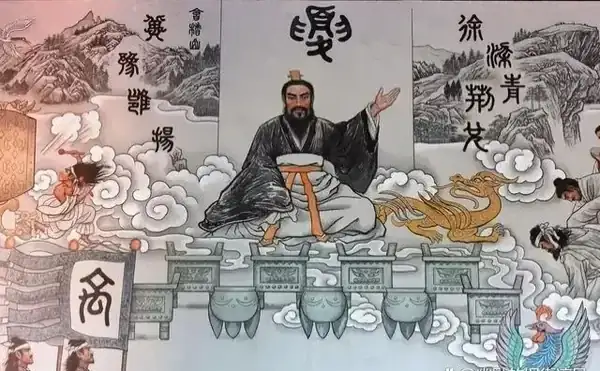

在治水的過程中,禹走遍天下,對各地的地形、習俗、物產等皆瞭如指掌。禹重新將天下規劃為九個州,並制定了各州的貢物品種。

他規定天子帝畿以外五百里的地區叫甸服,再外五百里叫侯服,再外五百里叫綏服,再外五百里叫要服,最外五百里叫荒服。

甸、侯、綏三服,進納不同的物品或負擔不同的勞務。要服,不納物服役,只要求接受管教、遵守法制政令。荒服,則根據其習俗進行管理,不強制推行中央朝廷政教。

三苗在舜推薦禹做華夏部落聯盟領袖時,開始向中原進攻騷擾。這時,天災不斷,人心惶惶。

禹便將災難的發生歸罪於三苗不恭敬神靈所致,為了進一步擴大統治區域,統一長江流域,決心對三苗進行一次大規模的兼併戰爭。

禹在出兵之前,在玄宮裡舉行了一次隆重的祭祀。先祭祀上天,後祭祀祖先,祈求上天和祖先給予力量,保佑戰勝三苗。

祭祀之後舉行了誓師大會。參加這次誓的,有各氏族、部落酋長,也有掌管各種事務的“百官”。將這次攻三苗之戰定義為“替天行道、代天行罰”。

誓師以後,禹率領約5000人的主力隊伍出發南下,沿途又聯合了當地的一些氏族、部落的兵力,直抵三苗活動的根據地--江漢流域。

三苗見禹率軍前來征戰,也驅軍前來抵禦。但禹所率領的軍隊,是有嚴格組織和經過“執干鏚舞”訓練的武裝,不僅戰鬥力強,而且有明確的目的。

所以戰鬥一開始,三苗的酋長就被禹軍射死了。主帥喪失,苗軍大亂,紛紛四散逃跑。

在戰勝三苗之後,華夏部落聯盟的勢力空前強大,威震四方,來自外部的壓力得到了有效的緩解。

禹伐三苗的勝利,也使以大禹為首的華夏部落聯盟的勢力擴充套件到了長江以南的地區。

06、正式登帝位,巡視各地,召開塗山大會

帝舜在位三十三年時,正式把天子位禪讓給53歲的禹。三年治喪結束,禹避居夏地的一個小邑陽城,將帝位讓給舜的兒子商均。

但天下的諸侯都離開商均去朝見禹王。在諸侯的擁戴下,56歲的禹正式即王位,居住在陽城,國號夏。

分封丹朱於唐,分封商均於虞。改定歷日稱為夏曆,以建寅之月為正月。

大禹為了鞏固對江南地區各氏族、部落的統治,“禹南省方,濟於江”,“省方”就是巡視,即大禹以天子的身份到東南地區巡視。

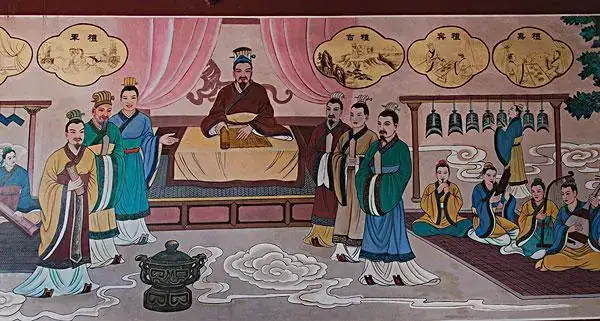

為了讓天下各諸侯部落都臣服於自己,大禹決定在陽城東南的塗山舉辦一次針對各諸侯首領的大會。

到了相會的時間,從四方各地趕來的氏族、部落酋長多達萬人,他們都帶來了豐厚的朝賀禮物,大國進玉,小邦獻帛。

大會上舉行了隆重的祭天祀土的祭儀,同時,奏起大夏之樂,表演了幹羽之舞。許多邊遠地方來的諸侯,方伯們欣賞了這些聲情並茂的樂舞,

看到了如此有禮儀的祭祀,對先進的中原文化都讚不絕口,不得不佩服禹領導有方。

大會當天,大禹進行跪拜儀式過後便開始的自我檢討,希望大家懇切的責備、規戒、勸喻,使他知過,改過。

這些酋長、諸侯見到大禹之威嚴,夏軍之雄壯,紛紛歌頌大禹的功德,表示願意臣服於夏王朝,歲歲稱臣,年年納貢。

塗山之會上,大禹又對治理水患的人論功行賞,對無功的進行處罰,又找藉口殺死怠慢命令的幾個部落首領,另與會所有部落首領深感恐懼,小心翼翼地聽從大禹的指揮。

大禹為了擴大夏王朝的疆域,將各地的氏族、部落統一於夏王朝,就分封前來相會而未有封號的各氏族、部落酋長為諸侯或方伯,

他和各方面的諸侯、方伯協商,每年向夏王朝進納貢賦的種類的數量,最後向大家宣佈了規定的貢獻。

這些來自黃河流域,大江南北的諸侯,方伯們也表示要按天子之命執行,不起二心。

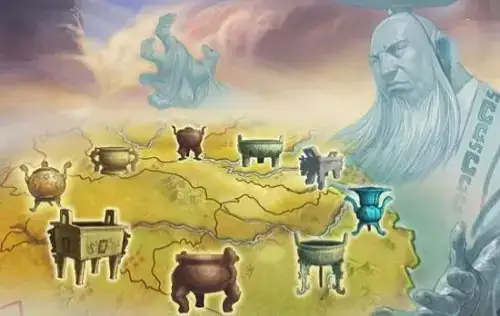

各地的部落為了表示對大禹的敬意,就將當時極為貴重的“金”(即青銅)作為貢品帶到陽城獻給大禹。

為了不引起眾部落首領的不滿,大禹仔細考慮之後,決定將九州所進獻的金都用在各州所鑄的鼎上,

九鼎即為:冀州鼎、兗州鼎、青州鼎、徐州鼎、揚州鼎、荊州鼎、豫州鼎、梁州鼎、雍州鼎),鼎上刻著各州的名字和山川、物產、奇珍異獸。

九鼎鑄成之後,即成為夏王朝的鎮國之寶,四方部落首領來朝覲見時,都要在九鼎前參拜。

07、禹封泰山,禪會稽

禹在位第十年,向東巡視,登茅山,朝見群臣,四方諸侯齊齊來會,“執玉帛者萬國”。

禹在會稽大會諸侯並計算分配貢賦時,有個部落防風氏的首領因故遲到,而被禹下令處死。

會諸侯之後未久,病亡於會稽,享年65歲,葬於會稽山。禹去世後,其子啟繼夏朝天子位。

大禹胸懷寬廣,父親被舜處死,他不計前嫌,不畏勞苦,翻山越嶺,考察地形,三過家門而不入,最終成功地治理水患。

他劃九州,徵三苗,召開塗山大會,鑄九鼎,使部落心甘情願地臣服於他,真了不起!

tags:#大禹