前陣子在某條一位大咖的號上,看到一篇轉發的文章,署名李某,講的是關於商朝“人祭”和周滅商的內容。其中有一句駭人聽聞的話,一個總結性的結論,——“商人,特別是上層商人,很有可能是‘食人族’。”

老實說,初看到這句話,我除了感到有些驚悚,還覺得有點不可思議,甚至是有些扯。但作者是歷史方面的專業學者,文章中列舉了不少考古例項,邏輯上也看似無懈可擊,所以上述結論頗具說服力。

可是我打心眼裡不願相信這是真的。因為前後延續五百多年的商王朝也曾擁有高度的文明,雖然知道有人祭和人殉的現象,但要說“吃人”,我還是覺得應該不是事實。

在我的認知裡,文明時代中,吃人一般存在於兩種情況:一是自然災害,二是戰爭。也就是說,文明社會的人除非實在沒有東西吃,否則“人相食”不會是常態。即使是在原始社會,也不會是常態。

國寶級文物商代四羊方尊

國寶級文物商代四羊方尊

那麼作者李某何以得出這樣的結論呢?

在討論這個問題之前,我們先來聊聊商朝的宗教祭祀活動。

據查,商朝是一個宗教色彩十分濃厚的王朝,宗教在維護階級統治方面發揮著重大作用。商人除了盛行自然崇拜,還盛行祖先崇拜。由此,各種祭祀活動是普遍而且頻繁的。占卜時要祭祀,祈福時要祭祀,求雨時也要祭祀,……祭祀的物件分天地、日月、山川、四方等自然神,以及男女祖先神。祭祀當然要用到諸多祭品了,當時的祭品除了牛羊豬等動物外,還會用到大量的活人,專業名詞叫作“人牲”。因為商人認為,活人是所有祭品當中最為珍貴的,用活人獻祭才能顯示出自己最大的誠意。

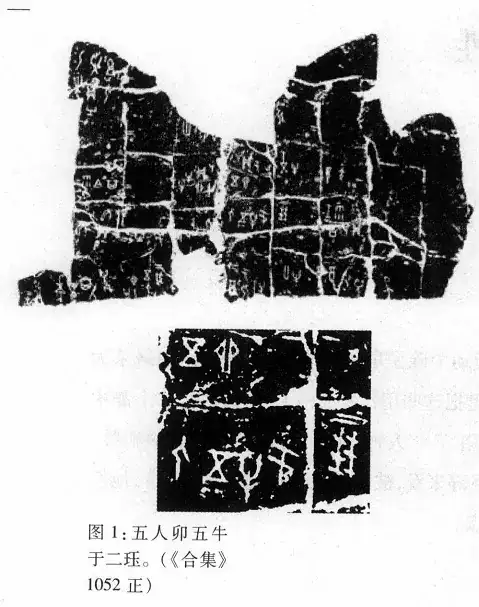

甲骨人祭卜辭:用五人為祭牲,剖開五頭牛,再獻上兩對玉

甲骨人祭卜辭:用五人為祭牲,剖開五頭牛,再獻上兩對玉

在早商以及中商期間,用活人祭祀尤其盛行。比如,商王武丁時期,在大約60年內,用人牲有明確計數的共有5418人,沒有明確計數的有247次,一次用人牲最高紀錄:1000人。

從破解的大量甲骨卜辭可知,“人牲”的身份主要是戰爭俘虜,此外,還有奴隸。

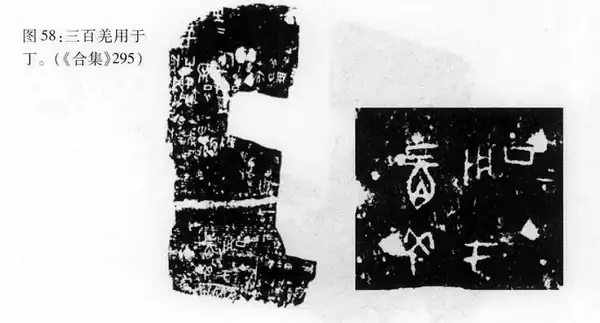

拿三百個羌人給祖丁獻祭

拿三百個羌人給祖丁獻祭

好,我們先說到這裡。那麼,人祭和“食人”之間有必然聯絡嗎?我們再來了解一下人牲的具體處理方式。

(以下內容可能引起某些生理不適)

據統計,在獻祭活動中,人牲的具體處理方式有很多種,根據祭祀物件和祭祀目的不同,大致可分為:

伐:砍下頭顱(最常用,且多是針對異族俘虜)。

卯:將屍體對剖分成兩半。

它支(一個字):裂腹刮腸。

豉:用棍棒打死。

刊:用利器劈砍。

烄:置於火上焚燒。

陷:活埋。

沈:沉入水中,以女性人牲為主。

戠:將人牲去除內臟暴曬成乾肉。

氵幾:殺死取血。

胹:烹煮。

五花八門。老實說,夠血腥,夠暴力,被當做祭品的人已和豬牛羊狗沒什麼區別。但當時的人們未必這樣認為,或許在他們心目中,認真為祖先和神靈奉獻人牲是無上神聖的行為。

下面,關鍵問題來了。——那麼,在祭祀活動結束後,商人會怎麼處理這些人牲祭品?我想了想,可能存在以下三種情況:

一,除了沉水,火燒,土埋之外,凡用於陳列擺放的祭品,就那樣放著,保持原樣,繼續給人以強烈的視覺衝擊,直到下次祭祀時再行清理。

二,扔掉。

三,分食,或作他用。

我個人傾向於第一種情況。因為越是對祭祀的物件虔敬,越是不會輕易去動那些祭品,尤其是在國家一級的重大祭祀活動中。

但李某傾向於第三種情況,也就是祭後分食,且言之鑿鑿。他認為,根據習俗,祭品在奉獻的同時,也被祖先神靈施加了祝福,所以,儀式結束後分享祭品自然就可以得到祖先神靈的保佑。

作為例證,他還舉出了紂王烹殺伯邑考,並做成肉羹賜給周文王姬昌食用的故事,並指出,異族的首領——“方伯”,比如姬昌,在當時的商人眼中是上等的人牲祭品,伯邑考作為姬昌的長子,自然也是極好的人牲,所以應該是被用於祭祀了,而他的肉就被貴族們事後分食了。

李某的邏輯看似嚴密,其實經不起仔細推敲。疑點有二:

一,中國民間的祭祀活動,確實有儀式後分享祭品的習慣,但三千多年前的商朝人,尤其是上層統治者,未必也是這樣辦的。李某這種由今而古的推想,只是個人的主觀判斷,並沒有直接有力的證據,所以是靠不住的。

二,伯邑考被烹殺的故事本身也靠不住。我在網上查了一下,據專業人士考證,這個故事最早見於西晉人皇甫謐的《帝王世紀》,《史記》裡有講到伯邑考這個人,但沒有講他是具體怎麼死的。

這個故事的真實性歷來是存疑的,比如宋人鄭樵在《通志》中就直截了當地說這是“誕語”,——一看就知道是瞎掰的。退一步講,就算是真實的,那麼把它解釋為紂王施行的一種殘酷刑罰,應該比較合理。也就是說這是不常有的,和“上層商人吃人”沒有多大關係。

總之,“上層商人很有可能是食人族”這個結論純粹是李某的主觀猜想,缺少證據支援,不足採信。

其實,歷來的文獻,包括殷墟甲骨文,都沒有關於商人王室貴族食人的記載,出土的人祭遺址,也提供不了直接證據證明商人食人。

那為什麼一度有人相信這一說法呢?

我想,首先是因為大部分人對商朝歷史缺少了解,基本是侷限於有關商紂王和周滅商的那點故事,本來就對這個王朝沒有多少好感。其次呢,有些考古發掘的遺蹟和文物,也容易讓大眾形成脫離實際的認識,畢竟一般人都沒有精力去仔細研究,都是憑藉自己的主觀印象。

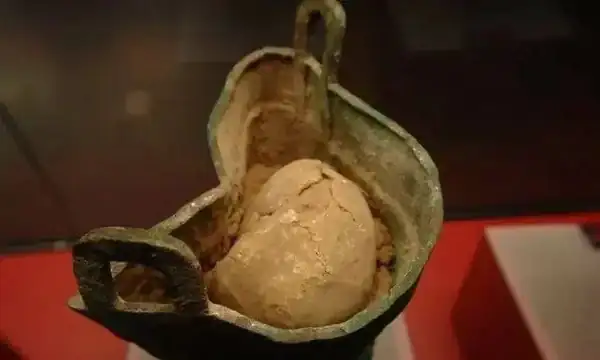

舉個例子,1984年,在安陽殷墟王陵區的西北岡祭祀坑內,考古人員曾發掘出一件青銅甗 (音yǎn),裡面竟然盛有一顆完整的人類頭骨。這個青銅甗是當時的一種炊具,可分為上下兩層,下層盛水,上層放食物,中間由帶孔的箅子隔開;底部生火加熱後,靠水蒸汽把食物蒸熟,相當於現在普遍使用的蒸鍋。當時的考古人員是第一次碰到這種情況,只是簡單認為這個人頭是偶然原因掉到裡面去的,並沒有多想。

1984年出土青銅甗

1984年出土青銅甗 1984年出土青銅甗

1984年出土青銅甗

而到了1999年,在殷墟劉家莊北地第1046號墓的考古現場,又發現了一件盛有完整人頭骨的青銅甗,這才引起了考古專家們的重視。

與上一個發現不同的是,這次出土的人頭骨明顯呈灰黑色,而不是一般常見的灰黃色。專家們取樣拿去鑑定,發現骨頭的化學性質也不同於別的出土骸骨,最後推斷這次發現的人頭骨曾被人為地蒸煮過。——有點駭人聽聞是不是?相信很多人看到這裡,會很自然地產生一個疑問:用鍋把人頭給蒸熟,這是要吃的節奏嗎?甚至網上有文章為了博人眼球,直接就根據這一個考古發現認定商人吃人。

1999年出土青銅甗

1999年出土青銅甗

實際上,這個裝有人頭的青銅甗出土時,被放在了一個殉人的頭部位置,而這個殉人正好缺失頭顱,所以專家們推測,當時應該是先砍掉了這個殉人的腦袋,放在甗內進行祭祀活動,最後又埋入土中完成了陪葬。這樣來看,也和食人沒有什麼直接關聯。如果祭品都會被眾人分食,那麼我們就不會看到這顆被蒸過的人頭骨了。

所以,說了這麼多,我還是認為,文明時代的商朝人,至少在日常生活中,不會以人為食。

而在祭祀活動中,雖然有奉獻人牲的普遍現象,而且表現得血腥暴力,但那都是做給祖先神靈看的,是特定時代宗教文化的一種表現形式。

至於分享人牲祭品,不是說不可能,只是沒有證據;且根據人們已掌握的種種跡象來看,大機率也是不存在的。

主要參考文獻:

王平、顧彬—— 《甲骨文與殷商人祭》

宋鎮豪—— 《夏商社會生活史》

劉子立——《伯邑考故事源流略考——兼論中國早期歷史敘事的生成》