近日,網路盛傳:「人類正常體溫37℃已成歷史,自19世紀以來不到200年間下降了0.4℃,體溫每下降1℃,免疫力會下降30%左右;體溫上升1℃,免疫力就會提高5~6倍。

也是由於疫情在家,許多人對自己的體溫狀況似乎比以往更了解一些,於是大家一對比,體溫低的人就這樣產生了共鳴……

當然包括絕大多數醫生在內的許多人都認為,我們的正常體溫是37℃。但生活中我們常常遇到這樣的情形,在沒有發燒的情況下,自己量出來的體溫往往是36℃多,而不是37℃。

而近日,史丹佛大學醫學院的研究人員表示,在過去200 多年裡,我們的體溫真的一直在下降,今天我們的評估體溫已經不是200 年前測定並廣為流傳的37 攝氏度,而是大約36.6 攝氏度。這項研究結果發表在1 月7 日的eLife 雜誌上。

那麼體溫降低的原因究竟是什麼

是什麼造成了當代人體溫降低?

外界適宜的溫度,在適當的溫度範圍內人是不需費太多能量維持體溫,因此靜止代謝率最低,也最接近基礎代謝率。長期處在這樣的條件下,溫差、四季溫差對溫度感受器的刺激不再明顯,體溫自然降低。

另外,人們也無法排除測量體溫時操作有誤差的情況。

但為何有人會說為什麼體溫會降低,免疫力也會跟著降低?

日本著名健康養生專家、醫學博士石原結實在他的《36.5度決定健康》一書中提到,體溫每上升1℃,基礎代謝會提高13%;相反地,體溫下降1℃,免疫力少30 %。體溫過低,就可能代表你的代謝系統不太靈。

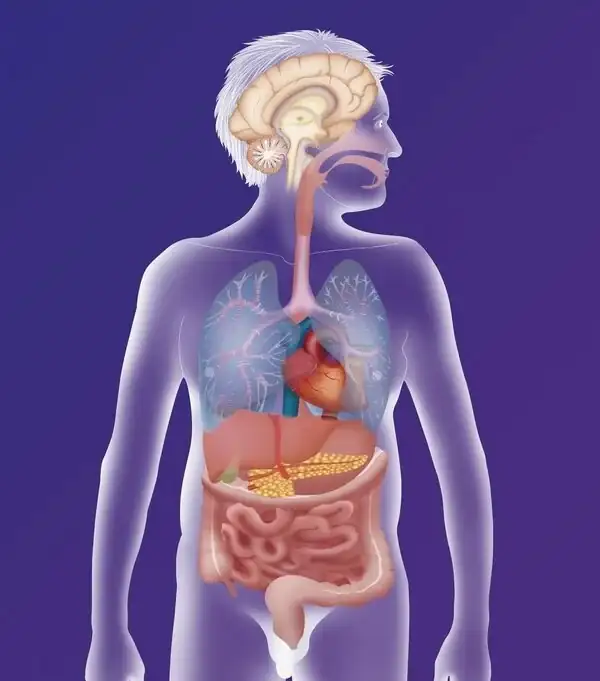

他的內容原理是基於「血液和循環系統是體溫維持的重要組織,在體溫高時,血液的流速也會加快,白細胞就能更加迅速的發現體內的異常,並做出相應的免疫應答,把病原體早期的清除。

這種情況下的白血球,很難在第一時間裡發現體內的異物,即使發現了異物,其他白細胞反應的速度也會慢,這就給予了病毒可乘之機,也使得機體本身容易感染病毒和細菌,從而引發疾病。

華中科技大學同濟醫學院病理生理學系副主任、博士生導師王小川教授接受媒體採訪時表示,雖然沒有體溫下降上升後,免疫力隨之下降或上升多少的具體研究,但是,在正常體溫範圍內,的確會出現體溫越高,免疫力越強的現象。

總之,可以概況為一句話:體溫越高,就會活化人體內更多的免疫細胞,從而能更好地殲滅入侵的病原微生物,維護身體的健康。

然而,近期有一些文章指出“體溫每升高1℃,代謝率增加10%; 體溫升高1-4℃,固有免疫、適應性免疫全線增強;”