鄭和,明朝太監 ,原姓馬,名和,小名三寶, 又作三保,雲南昆陽寶山鄉知代村人。明朝航海家、外交家。

他率領船隊七下西洋,展示了明朝的國威,促進了中外經濟、文化的交流。

01.受家庭薰陶,有豐富的航海知識

1371年,馬三寶出生於雲南昆陽,回族,家族世代信仰伊斯蘭教,是馬哈只第二子,鄭和有姐妹四人 。

祖父和父親都是穆斯林學者,曾多次前往麥加朝聖,每次歸來,都會與小鄭和分享旅行中的所見所聞。

這使得馬三寶從小就接觸到豐富的海洋文化和航海知識。鄭和終於決定建造一隻船,他在空閒時間拾來許多碎木條與木片,在自己房屋後的空地上,悄悄的構築起“夢想”

興奮的鄭和迫不及待的想要下水航行,他將船拉到岸邊,並把之前做的小船也都連在一起,系在大船的後面,鄭和第一次作為船長的航行就這麼開始了。

02、被朱棣賞識,並加以培養

1381年朱元璋為了消滅盤踞雲南的元朝勢力,派手下傅友德、藍玉等率30萬大軍,發起明平雲南之戰。

在戰亂中,年僅11歲的馬和被明軍俘虜,被閹割,在軍中做秀童。後來,進入南京宮中,在14歲那年來到北平的燕王府。

燕王朱 棣見馬和聰明、伶俐,便把馬和留在身邊,成為燕王的親信。

為了提高身邊服務親隨的文化水平,朱棣不僅挑選學識豐富的官員到府中授課,而且還讓他們隨意閱讀府中的大量藏藏書。

天資聰穎、勤奮好學的馬和很快便成了學識淵博的人。

馬和長大後身材魁梧,威武挺拔知識豐富,思維敏捷,出色地完成燕王委派他的使命,得到朱棣的器重。

03、在鄭州之戰立下汗馬功勞,被賜名

在隨後的幾年裡,馬和隨燕王軍隊轉戰漠北、遼東等地。十年戎馬生涯,使馬和逐漸成長為一個能征善戰的勇士。

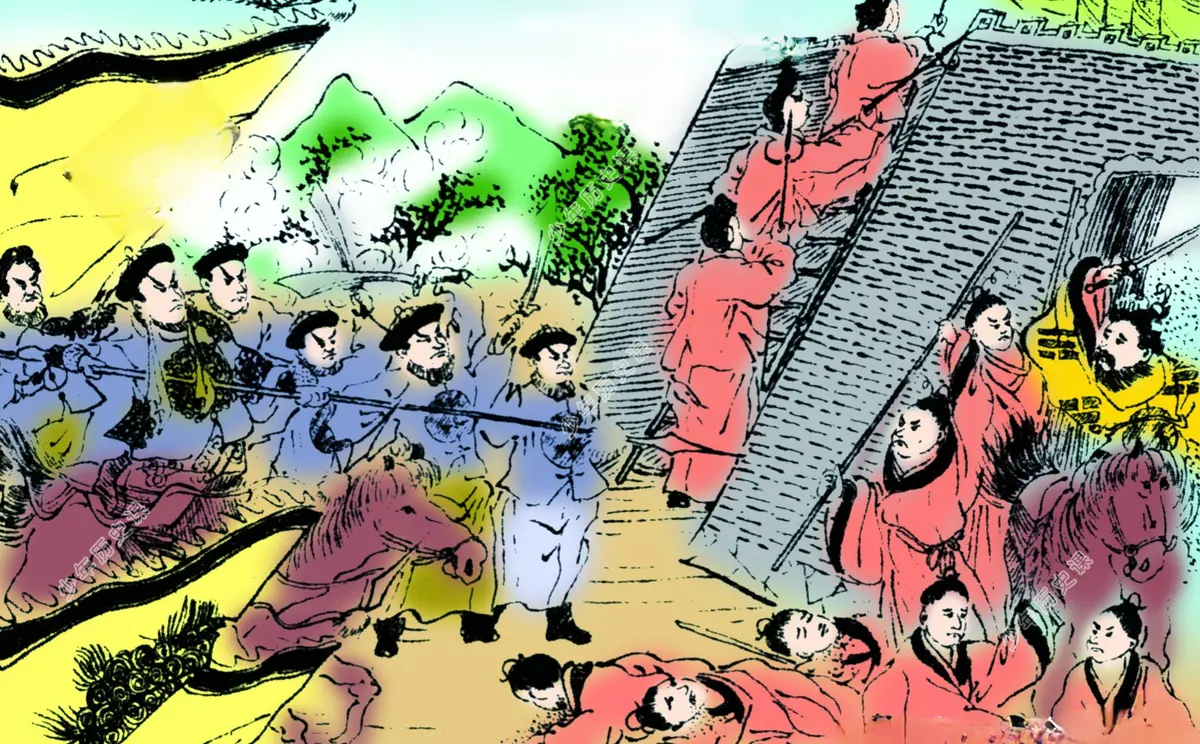

在靖難之役中,馬和在河北鄭州立下赫赫戰功。1399年,李景隆率50萬明軍分成九營圍住北京城,而朱棣只有8萬人。

馬和覺得明軍號稱50萬,然兵不在多,而在將。燕軍雖少,但將士驍勇善戰,若以奇兵突襲明軍鄭村壩的中軍大營,其軍必亂,再與城內守軍同時內外夾擊,必解北京城之圍。

朱棣採納了馬三保講述的戰術意圖,要求眾將自薦承擔突襲任務。見眾將默不作聲,馬三保大聲說道:“燕王,我願意帶800勇士突襲敵軍大營,突襲成功以點火為號。”

在夜幕的掩護下,燕軍800精騎以迅雷不及掩耳之勢,直撲鄭村壩。在馬三保指揮下,800騎士揮刀,衝入敵營,明軍死傷無數。

見時機成熟,馬三保點燃了明中軍大營,頓時明軍大營火光沖天。朱棣見馬三保突襲取得成功,指揮主力殺入敵陣。

同時,城中朱高熾也從城內率兵殺出,內外夾擊,連下七營。李景隆率餘部逃往德州,明軍群龍無首,各部很快潰敗。

鄭村壩之戰不僅解除了對北平的包圍,還斃傷建文帝軍隊數萬人,為取得勝利奠定了基礎。

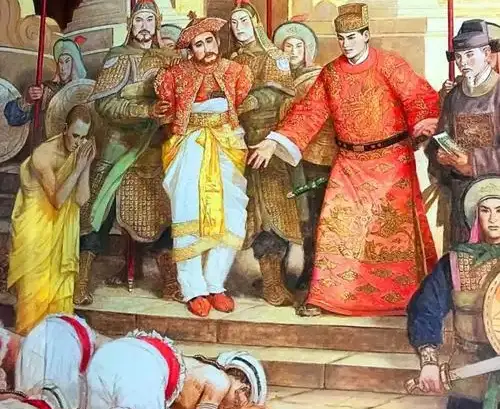

1404年正月初一,朱棣以賜姓授職的方式表達他對有功之臣封賞與恩寵時,馬和被賜姓"鄭",從此便改稱為"鄭和"。

同時,升遷為內官監太監,相當於正四品官員。史稱三寶太監。鄭和有智略,知兵習戰,明成祖對鄭和十分信賴 。

04、出任正使,七下西洋

朱棣皇帝對鄭和的人品、才能、知識有充分的瞭解。鄭和懂兵法,有謀略,英勇善戰,具有軍事指揮才能。

為此,朱棣皇帝才授予鄭和"欽差總兵太監"軍銜,將二萬餘名官兵交給鄭和指揮,命鄭和率領船隊下西洋。

(1)第一次下西洋,規模宏大

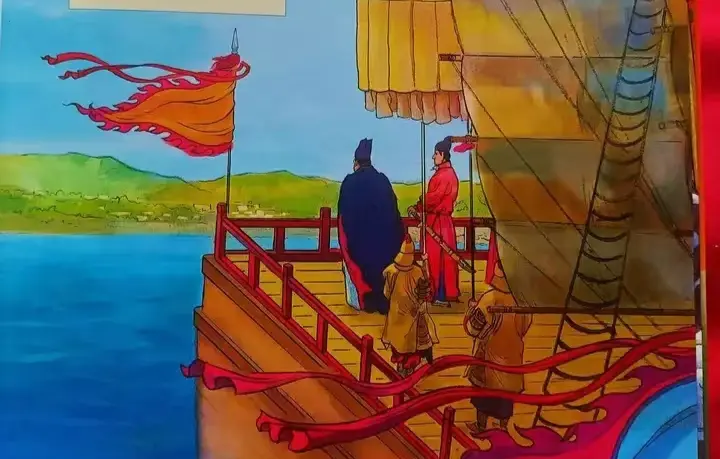

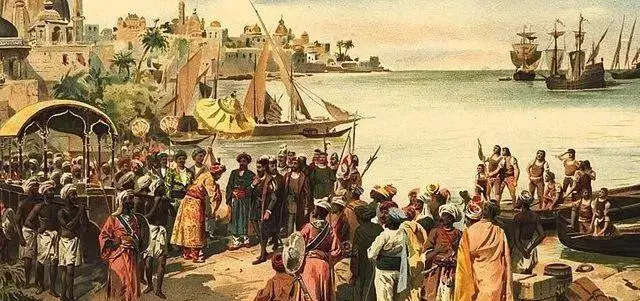

1405年7月十一日朱棣命正使鄭和,副使王景弘率士兵二萬八千餘人出使西洋,鄭和從蘇州劉家港啟錨,開始了第一次遠航。

瀏家港,瀏河和長江交匯處的這個地方聚集了全國各地的人,所有人都來到這個地方,希望能看見鄭和船隊的首次航行。

隨行出使的人員除了水手外,還有負責護航的將士、擔任翻譯的通事、醫官、買辦、軍匠、民匠、火夫等。

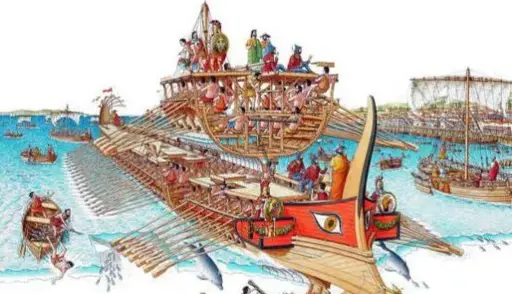

船上裝備是當時世界上最先進的裝置,如航海圖、羅盤針等這些海船“體勢巍然,巨無與敵,篷、帆、錨、舵,非二三百人莫能舉動”。

最大的船長達44丈、寬18丈,分上下4層,簡直就是一個小型的宮殿。最小也長約13丈。

鄭和船隊的指揮寶船位於中心,戰船位於外圍,糧船等則位於中圍。這種隊形既便於指揮和統一前進,又具有良好的自衛能力。

幾百艘船隻排開,上千張風帆遮天蔽日。白天旌旗獵獵,鼓聲陣陣;入夜,號聲此起彼伏,燈火點點。

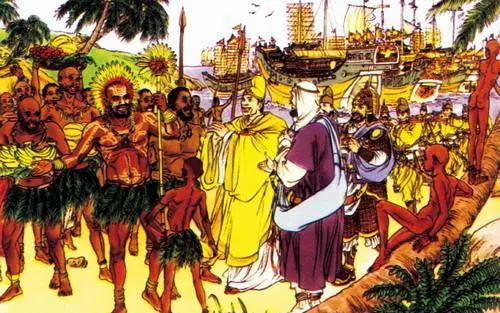

船隊沿海南下,經過浙江、福建、廣東西等地,最後到達占城。上岸之後,鄭和在此進行貿易,還派人考察當地的風土民情。

當時中國的科技文化領先其他國家足有三個世紀,中國的商品,這裡的人根本沒有見過,紛紛搶購。船隊離開占城後,繼續南下。

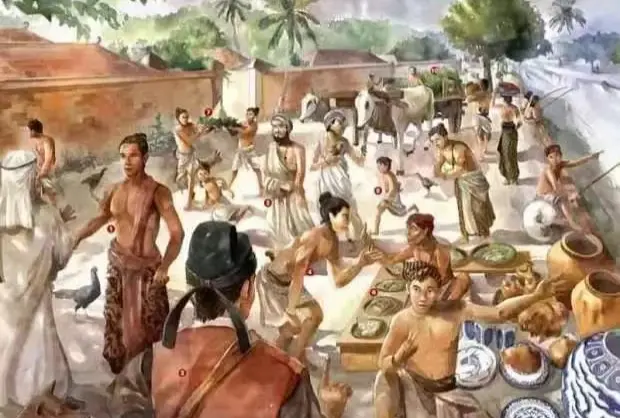

(2)在爪哇島,化干戈為玉帛

1406年6月30日在爪哇三寶壟登陸,進行貿易。瓜哇島地處南洋要衝,這裡人口稠密,物產豐富,商業發達。

當時,正值時西爪哇與東爪哇打內戰,西爪哇欲滅東爪哇。

鄭和船隊的人員登陸到集市進行貿易時,被西王麻喏八歇王誤以為是東王的軍隊,而誤殺了170人。

當事件發生後,西王十分懼怕,他派使者謝罪,欲賠償6萬兩黃金以謝罪。

鄭和得知這是一場誤殺,鑑於西王誠恐於是化干戈為玉帛,不僅沒有興兵報復,也放棄了西王的賠償,此舉讓西王十分感動,兩國遂和睦相處。

艦隊一路向西,途經蘇門答臘、南渤裡、錫蘭山古裡。在古裡賜其王國王誥命銀印,並起建碑亭,立石碑。

(3)在舊港,打擊海盜

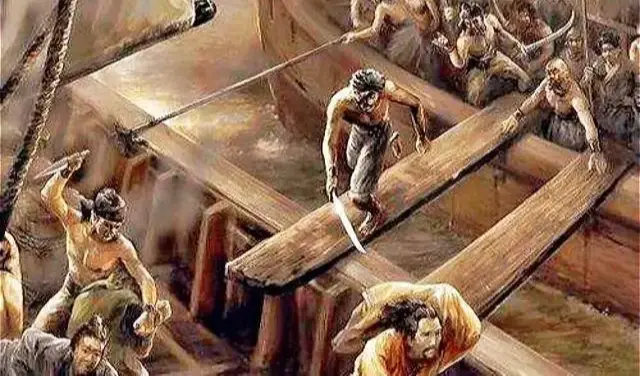

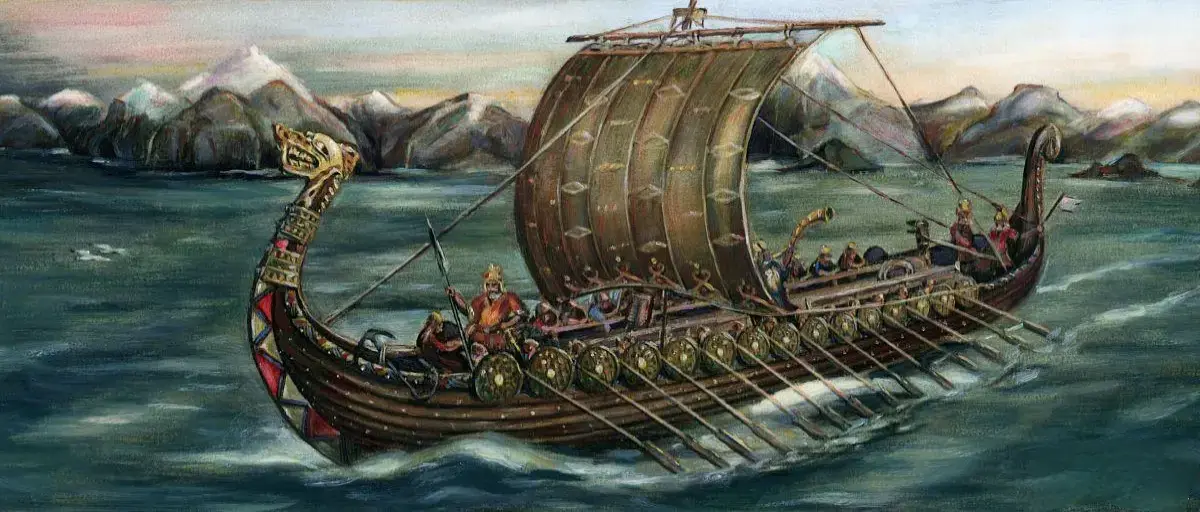

陳祖義是廣東人,洪武年間跑到南洋,召集一夥人佔領了舊港,幹起了劫掠商船的勾當,許多國家的商人對之深惡痛絕。

鄭和船隊返航再次駐泊舊港,,陳祖義見鄭和船隊船多兵眾,就假意向鄭和投降,暗地裡卻準備打劫船隊。

一天晚上,陳祖義從岸上望見停泊的船隊只有鄭和帥船上一盞青燈高懸,其他船隻一片漆黑,不禁竊喜。

他親自指揮部下分乘17艘海盜船,向船隊掩襲過來。突然,鄭和帥船燈光一變,升起一盞紅燈。

霎時,船隊所有船隻燈火齊明,各種火器齊發,一排排箭矢射向海盜船隻。在船隊的分割包圍下,海盜船燃起熊熊大火,海盜死傷無數。

陳祖義企圖撕開一個裂口衝出包圍。可當他看到老巢方向火光沖天時,方知老巢已被鄭和派遣的另一路明官兵焚燬。

陳祖義癱倒在船上,束手就擒。剩餘的海盜紛紛繳械投降,猖狂一時的海盜集團覆滅了。鄭和押著陳祖義,登船繼續航行。

1407年,返航的船隊在臺灣稍作休整九月返回應天,他不僅僅帶回了眾多海外的奇珍異寶,還帶回了不少國家派來朝貢的使節。

鄭和將沿途經過稟報永樂帝,並將陳祖義交給永樂帝,讓他處治,永樂大帝見鄭和第一次下西洋獲得如此大成功,大喜。

(4)第二次下西洋,擴大貿易

1407年年九月十三日,在鄭和回國十幾天後,就第二次下西洋了。

主要訪問了占城、爪哇、暹羅、滿剌加、南巫裡、加異勒、錫蘭、柯枝、古裡等國。

這次出巡的使團和依舊從劉家港出發。這一次,鄭和攜帶更多瓷器、茶葉、絲綢,沿途各國以最高的禮儀來接待鄭和等人。

而鄭和對他們的賞賜,也更為豐厚,更讓這些國家深深地感到了大明王朝心懷和平友好的誠意。

鄭和專程到錫蘭,對錫蘭山佛寺進行佈施,並立碑為文,以垂永久。

碑文中記有"謹以金銀織金、紡絲寶幡、香爐花瓶、表裡燈燭等物,佈施佛寺以充供養,惟世尊鑑之"。

於永樂七年夏七八月間回國,在這次航行中,鄭和進一步擴大了與印度、斯里蘭卡等地的貿易,帶回了外國使臣。

(5)第三次下西洋,戰勝錫蘭國國王

1409年十月第三次從太倉劉家港啟航,姚廣孝、費信、馬歡等人會同前往,到達越南、馬來西亞、印度等地。

鄭和船隊經過錫蘭國,國王亞烈苦奈認為鄭和是為搶奪釋迦牟尼當年留下的“佛牙”而來。

他預先設下埋伏。鄭和船隊中有些船員不幸遇難。鄭和非常明白自己的目標,並未多做停留,卻是徑直航行到了印度。

鄭和在從印度收穫頗豐後,再度將錫蘭設為一站。亞烈苦奈兒發兵五萬圍攻鄭和船隊,又伐木阻斷各處通道以擋鄭和歸路。

鄭和見到錫蘭部隊傾巢而出,就直接派遣小分隊直奔其巢穴,俘虜了國王和其妻兒,錫蘭山國不得不退兵投降,鄭和將國王質押回國。

當時的錫蘭只是弱國,朱棣對其也沒有什麼憎恨,很快後又將其放回國了。

(6)第四次下西洋,參與他國內政,帶回麒麟獸

1413年,鄭和第四次下西洋,十一月出發,隨行有通譯馬歡,他們首次航行東非麻林迪。

當鄭和抵達非洲時,發現當地十分貧困,大部分小國甚至連耕作都不太懂,他為這些國家提供了一些發展上的支援。

鄭和的船隊航行至阿拉伯半島,拜訪訪問忽魯謨斯、祖法兒、阿丹等阿拉伯國家。

忽魯謨斯地處波斯灣與阿曼灣交匯處,由於各國商人云集,忽魯謨斯有繁華的市場,商貿發達,。

到處擺著來自各地各色寶石如祖母綠、貓兒眼、珍珠、琥珀等應有盡有。

在忽魯謨斯集市上,看到了從未見過的長頸鹿,酷似傳說中的麒麟獸。

在返回的途中,鄭和接到蘇門答臘國王的求救,希望他能幫助平定叛亂。其國臣蘇幹剌專政,想要殺掉國主自立為王。

蘇幹怨恨明朝既沒有賜給他寶物,也沒有承認其合法性,因此率兵數萬截擊鄭和。

然而其作戰能力差,雖人數眾多但還是被鄭和擊敗。戰敗後蘇幹剌逃往喃浡國,鄭和隨後追至喃浡國,將其擒獲。

1415 年,鄭和將其押送回京,明政府以大逆不道罪將其處死。海外的番夷聽聞這次事件後都感到十分震驚。

1415年八月十二日回國。同年11月,麻林迪特使來中國進獻"麒麟"。

(6)第五次下西洋,拓展了中國與北非關係

鄭和第五次下西洋是1417年六月出發,隨行有蒲壽庚的後代蒲日和,途經泉州,到占城、爪哇,最遠到達東非木骨都束、卜喇哇、麻林等國家。

鄭和船隊這次下西洋,除舊地重遊外,最遠處到了非洲赤道以南東海岸。

返航之時,隨船載回回訪的十七國使節,其中有王子、王叔、王弟。還載有忽魯謨斯國的獅子、金錢豹、大西馬;阿丹國的麒麟和長角馬哈獸等。

(7)第六次下西洋,發展貿易,傳播文化

鄭和奉命六下西洋,送十六國使臣回國,並再度出訪亞、非兩洲的。1421年三月三日出發。

由於任務緊迫,船隊只得分兵兩路:太監李興率領船隊到蘇門答刺後,再分出船隻由內官周滿率領前往阿丹。

鄭和則親率船臥到祖法兒,這次遠航中,除照例進行宣詔、賞賜外,還在阿丹等國進行貿易活動。

在祖法兒國,鄭和行受到熱烈歡迎。祖法兒國位於阿拉伯半島南岸,自古便是世界著名的商埠,各國商人云集,熱鬧非凡。

鄭和的船隊在這一時期訪問了許多東南亞國家,傳播了中國的文化和技術。

他們傳播了中華禮儀和儒家思想、曆法和度量衡制度、農業技術、製造技術、建築雕刻技術、醫術、航海造船技術等。

05、鎮守南京,整理《鄭和航海圖》

1423年,朱棣去世,仁宗朱高熾即位,以經濟空虛,下令停止下西洋的行動。朱高熾派鄭和率領曾經遠航的軍隊鎮守南京。

朱高熾在位僅10個月,其子朱瞻基繼位,史稱"明宣宗"。宣宗不但繼續命鄭和守護南京,還讓他負責修復宮城。

在此期間,鄭和從各地蒐集航海圖,整理出了著名的《鄭和航海圖》。這些珍貴的資料,為後世研究明朝海洋史提供了寶貴的依據。

06、第七次下西洋,積勞逝世

1431年,朱瞻基重啟了"下西洋"事業,鄭和奉命在福建長樂準備出海。雖然年近花甲,但鄭和的壯心卻絲毫未減。

鄭和再次航行至非洲東岸,抵達肯亞、坦尚尼亞、馬達加斯加等地。

返航後,鄭和因勞累過度於1433年四月初在印度西海岸古裡去世,享年62歲。船隊由太監王景弘率領返航。

鄭和不幸辭世的訊息傳開,悲震全使團,所有的船隻都揚起白帆。古裡酋長聞訊後,親率百官前來憑弔。

王景弘命人把鄭和的遺體妥為裝殮,準備回國安葬然而夏季氣溫正高,當船隊航進爪哇時,鄭和的遺體已出現腐敗的徵兆,眼看難以儲存。

無奈之下,王景弘與眾人將鄭和埋在當地。一生漂泊海外的鄭和,從此長眠於異鄉。

鄭和幼年被迫成為小太監,但他憑著聰明機智成為朱棣的親信,他還立下赫赫戰功。

他七下西洋消滅海盜,維護了海上安全,開闢了航線,促進和刺激了民間貿易,還傳播先進的中國的文化,他真了不起!