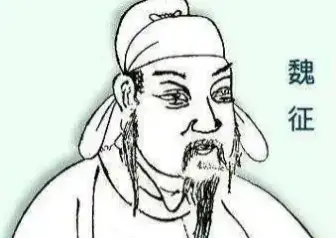

魏徵,字玄成,鉅鹿郡下曲陽縣人。唐朝初年傑出的政治家、思想家、文學家和史學家。

他多次向唐太宗直言進諫,前後陳諫二百餘事。曾提出“兼聽則明,偏聽則暗”,“戒奢以儉”,主張“薄賦斂”等,輔佐李世民共創“貞觀之治”。

01、自少志向遠大,喜好讀書

580年,魏徵出生於一個官宦世家,他的父親魏璋是隋朝的一名小官,家庭並不富裕,但魏徵從小聰慧過人,勤奮好學。

在他小時候,父親去世,家境貧寒,為了活命,魏徵後來就出家當了道士。

他雖窮困潦倒但有大志向,在做道士期間,他博覽群書,精通經史子集,尤其屬意於縱橫之說。

02、投靠李密,不被重用

617年,河北魏縣一帶,當地有個叫元寶藏的隋朝郡丞,聽說了魏徵的名字,而後徵召魏徵到自己麾下做官。

九月,元寶藏起兵響應瓦崗起義軍首領李密,期間寫給李密的奏疏都是魏徵所寫。

李密發現魏徵非常有文才,於是召魏徵為元帥府文學參軍,掌記室。魏徵獻上壯大瓦崗的十條計策,但李密未能採納。

618年,佔據洛陽的軍閥王世充攻擊倉城、洛口等地,均被李密擊敗。

魏徵建議李密的長史鄭頲,深溝高壘,佔據險要,與敵人相持,待到敵人糧盡而退率軍追擊,就能夠取勝。

鄭頲對魏徵的話不以為然,認為這是老生常談。魏徵反駁道:“這是奇謀深策,怎麼是老生常談呢。”於是拂袖離去。

03、降唐,勸說李密部下歸唐

618年,李密被王世充擊敗,魏徵隨李密歸降李唐。而李密部將李勣佔據著李密原來管轄大片的領土,不知何去何從,魏徵毛遂自薦,請求安撫山東。

於是被授為秘書丞,趕赴黎陽。經過魏徵寫信勸導,李勣決心歸唐,並開倉運糧,接濟淮安王李神通。

九月,竇建德率軍攻打相州,李神通抵擋不住,轉駐黎陽,又被竇建德擊敗。魏徵、李神通、李勣等人都被竇建德俘虜。

621年,唐高祖李淵派出秦王李世民率軍攻打王世充,竇建德率軍來支援王世充。

李世民擊敗竇建德,並將其生擒。魏徵再次入唐。魏徵感慨萬千,寫下《述懷》:

中原初逐鹿,投筆事戎軒。

縱橫計不就,慷慨志猶存。

杖策謁天子,驅馬出關門。

請纓系南越,憑軾下東藩。

鬱紆陟高岫,出沒望平原。

古木鳴寒鳥,空山啼夜猿。

既傷千里目,還驚九逝魂。

豈不憚艱險?深懷國士恩。

季布無二諾,侯嬴重一言。

人生感意氣,功名誰復論。

全詩描述了魏徵獻計唐高祖,自告奮勇招降李密舊部。其間路途艱險,但魏徵報唐高祖知遇之恩的心更切。

04、做太子洗馬,為李建成出謀劃策

太子李建成聽聞魏徵的名聲,請他擔任太子洗馬,魏徵盡心盡力替李建成出謀劃策,成為李建成的核心謀士。

622年,竇建德舊部劉黑闥勾結突厥寇犯山東。魏徵見李建成雖然是嫡長子,但是功績不如李世民,於是建議李建成去請戰立功。

李建成聽從魏徵的建議,於是自請出討劉黑闥,將其擒斬,平定山東。李建成得到李淵賞識。

魏徵看到太子與秦王李世民的衝突日益加深,多次勸建成要先發制人,及早動手,但是李建成猶豫不決。

05、性情耿直,做李世民幕僚

626年六月,李世民發動玄武門事變,誅殺李建成與齊王李元吉。

李世民聽說魏徵以前經常勸諫李建成把自己安排到別的地方去,於是派人把魏徵帶來,問道:“你為什麼要離間我們兄弟?”

聞言者都為魏徵擔憂。魏徵只是據直回答:“先太子要是按照我說的去做,就沒有今日的禍事了。”

李世民素來看重魏徵的才能,此時見他說話直爽,沒有絲毫隱瞞,便將其赦免,授為詹事府主簿,從而將他吸納為自己的幕僚。

06、安撫李建成舊部

玄武門之變不久後,李世民擢升魏徵為諫議大夫。626年七月十一日,又命他安撫在河北的李建成、李元吉舊部,允許便宜從事。

魏徵到磁州時,正巧遇到押送前東宮千牛李志安、齊王護軍李思行的囚車正在駛向長安。

魏徵對副使李桐客說:“我們動身時剛得到詔命,前東宮、齊王府的舊人都一律赦免不問。

現在又把李思行等押送京師,這樣做其他的人誰還再相信詔令而不疑慮呢?

現在如果釋放李思行他們,不再追究他們的罪責,那麼信義的感召就會遠達天下。

李桐客同意,當即釋放了李思行等人,並上書呈報李世民。李世民覽奏後非常高興。

07、勸阻李世民納許氏為嬪妃

628年,魏徵被授秘書監,並參掌朝政。魏徵喜逢知己之主,竭誠輔佐,知無不言,言無不盡。他性格耿直,往往據理抗爭,從不委曲求全。

不久,長孫皇后聽說一位姓鄭的官員有一位年僅十六七歲的女兒,才貌出眾,京城之內,絕無僅有。

長孫皇后便告訴了太宗,請求將其納入宮中,備為嬪妃。太宗便下詔將這一女子聘為妃子。

魏徵聽說這位女子已經許配陸家,便立即入宮進諫:陛下為人父母,撫愛百姓,當憂其所憂,樂其所樂。

現在鄭民之女,早已許配陸家,陛下未加詳細查問,便將她納入宮中,如果傳聞出去,難道是為民父母的道理嗎?

太宗聽後大驚,當即深表內疚,並決定收回成命。但房玄齡等人卻認為鄭氏許人之事,子虛烏有,堅持詔令有效。

陸家也派人遞上表章,宣告以前雖有資財往來,並無訂親之事。

唐太宗半信半疑,又召來魏徵詢問。魏徵直截了當地說:陸家其所以否認此事,是害怕陛下以後藉此加害於他。

其中緣故十分清楚。不足為怪。太宗這才恍然大悟,便堅決地收回了詔令。

08、勸阻李世民打獵和玩鸚鵡

由於魏徵能夠犯顏直諫,即使太宗在大怒之際,他也敢面折廷爭,從不退讓,所以,唐太宗有時對他也會產生敬畏之心。

有一次,唐太宗想要去秦嶺山中打獵取樂,行裝都已準備停當,但卻遲遲未能成行。

後來,魏徵問及此事,太宗笑著答道:當初確有這個想法,但害怕你又要直言進諫,所以很快又打消了這個念頭。

還有一次太宗得到了一隻上好的鷂鷹,把它放在自己的肩膀上,很是得意。

但當他看見魏徵遠遠地向他走來時,便趕緊把鳥藏在懷中。魏徵故意奏事很久,致使鷂子悶死在懷中。

09、被誣告,與太宗議論莨臣和忠臣

627年,魏徵被升任尚書左丞。這時,有人奏告他私自提拔親戚作官,唐太宗立即派御史大夫溫彥博調查此事。結果,查無證據,純屬誣告。

溫彥博向李世民宗奏道:“魏徵作為一個臣子,應該使自己的行為顯明,他不能遠避嫌疑,以致遭受這些沒有根據的誹謗。雖然沒有私情,也應當受到責備。”

於是李世民讓溫彥博代替自己去責備魏徵,並說:“從今以後,行為不得不存痕跡。”

魏徵當即面奏說:我聽說君臣之間,相互協助,義同一體。如果不講秉公辦事,只講遠避嫌疑,那麼國家興亡,或未可知。

並請求太宗要使自己作良臣而不要作忠臣。太宗詢問忠臣和良臣有何區別。

魏徵答道:使自己身獲美名,使君主成為明君,子孫相繼,福祿無疆,是為良臣;

使自己身受殺戮,使君主淪為暴君,家國並喪,空有其名,是為忠臣。以此而言,二者相去甚遠。

李世民深深地被魏徵的話打動了,點頭稱是。又賜給他絹五百匹。

10、勸阻李世民徵年幼之人當兵,勸阻徵收賦稅

626年,魏徵被擢升為尚書左丞。一次,太宗派人徵兵,中書令封德彝上奏道:“中男雖不到十八歲,其中身體魁梧壯實的,也可一併徵發。”

李世民同意。敕令傳出,魏徵堅決反對,不肯簽署,如是往返四次。李世民大怒,將他召進宮中責備道:

“中男中魁梧壯實的,都是那些奸民虛報年齡以逃避徭役的人,徵召他們有什麼害處,而你卻如此固執!”

魏徵答道:“軍隊在於治理得法,而不在於人數眾多。陛下徵召身體壯健的成丁,用正確的方法加以管理,便足以無敵於天下,又何必多徵年幼之人以增加虛數呢!

要是徵兵連18歲以下的孩子都要全部徵過來,以後還怎麼徵兵,誰能在家裡種田繳納賦稅呢?

李世民當時就覺得醍醐灌頂,當下就沒了脾氣。連忙下旨修改怎麼徵兵,

11、勸阻李世民泰山封禪

628年,群臣都請求太宗去泰山封禪。藉以炫耀功德和國家富強,只有魏徵表示反對。

唐太宗覺得奇怪,便向魏徵問道:你不主張進行封禪,是不是認為我的功勞不高、德行不尊、中國未安、四夷末服、年穀未豐、祥瑞末至嗎?

魏徵回答說:陛下雖有以上六德,但自從隋末天下大亂以來,直到現在,戶口並未恢復。

倉庫尚為空虛,而車駕東巡,千騎萬乘,耗費巨大,沿途百姓承受不了。

陛下封禪,必然萬國鹹集,遠夷君長也要扈從。而如今中原一帶,人煙稀少,灌木叢生。

萬國使者和遠夷君長看到中國如此虛弱,豈不產生輕視之心?如果賞賜不周,就不會滿足這些遠人的慾望。

免除賦役,也遠遠不能報償百姓的破費。如此僅圖虛名而受實害的事,陛下為甚麼要幹呢?李世民打消了泰山封禪念頭。

12、勸阻討伐嶺南,建議安撫馮盎

628年,嶺南部落首領馮盎、談殿等人互相爭鬥,許久沒有入朝。地方州府前後十幾次奏稱馮盎謀反,

李世民遂令將軍藺謩等徵發江、嶺數十州兵馬,準備大舉討伐。

魏徵勸諫說:“中原剛剛平定,嶺南路途遙遠、地勢險惡,有瘴氣瘟疫,不可以駐紮大部隊。而且馮盎反叛的情狀還沒有形成,不宜興師動眾。”

李世民說:“上告馮盎謀反者絡繹不絕,怎麼能說反叛的情狀還沒有形成呢?”

魏徵答道:“馮盎如果反叛,必然分兵幾路佔據險要之地,攻掠鄰近州縣。

現在告發他謀反已有幾年了,而馮氏兵馬還沒出境,這明顯沒有反叛的跡象。

各州府既然懷疑馮氏謀反,陛下又不派使臣前去安撫,馮氏怕死,所以不敢來朝廷。

如果陛下派使臣向他示以誠意,馮氏欣喜能免於禍患,這樣可以不必勞動軍隊而使他順從。”

李世民遂下令收兵,並遣使往嶺南慰問馮盎,使馮盎派出他的兒子馮智戴隨使臣回朝。

李世民事後感嘆:“魏徵讓我派遣一個使者,嶺南就得以安定,勝過十萬大軍的作用,不能不加賞。”於是賜給魏徵絹五百匹。

13、反對長樂公主嫁妝豐厚

長樂公主李麗質因長孫皇后所生,李世民對她特別鍾愛,將她許配給長孫無忌之子長孫衝。

632年,開始準備嫁妝,李世民對眾臣說:“長樂公主,皇后所生,朕及皇后並所鍾愛。今將出降,禮數欲有所加。”

大臣紛紛表示“陛下所愛,欲少加之”娃娃,於是皆進言請求加倍於永嘉長公主,李世民欣然同意。

然而魏徵對此表示反對。因為永嘉公主乃是長樂公主的姑姑。此舉逾越了禮制。

李世民非常生氣,回到後宮,大發脾氣:我早晚有一天,要殺了這個鄉巴佬,氣死我了!長孫皇后問明原因,一言不發地告退回宮了。

過了好一會兒,長孫皇后一身隆重的皇后大妝,禮服都穿上了。她上來就跪拜恭喜。

她說:“恭喜皇帝,賀喜皇帝,皇帝有這樣的大臣,簡直是我李唐的福氣啊!”

特地派人前去賞賜給魏徵絹四百匹、錢四百緡,不久,魏徵晉爵為郡公。

14、勸諫李世民拆昭陵

636年,長孫皇后去世。長孫皇后入葬昭陵後,李世民對她思念無法停止,為了緩解思憶之苦,便在宮中建起了層觀。

李世民終日眺望妻子的陵墓,還讓大臣陪同悼念。一次李世民讓魏徵陪同,並指著昭陵的方向問魏徵是否看清了。

魏徵說:“臣眼力昏花,不能看見。”李世民問:“怎麼會沒看見,那是昭陵啊!”

魏徵聞言回答:“以為陛下望的是獻陵,如果是昭陵,臣當然看見了。”

李世民聽後明白魏徵是在提醒自己,不要只顧及思念亡妻而忘了父親。於是便哭著下令拆掉了層觀。

15、主持編寫史書

636年,魏徵奉命主持編寫的《隋書》、《周書》、《梁書》、《陝書》、《齊書》(時稱五代史)等,歷時七年,至此完稿。

他對各史“多所損益,務存簡正”,使這“五史”獲得了“時稱良史”的稱譽。書成之後,魏徵被加授為左光祿大夫,進封鄭國公,獲賜物二千段。魏徵還曾參與修撰《群書治要》。

在文學上,其提倡文質並舉,反對浮華文風,有助於矯正唐初專尚駢儷的文風。後世輯存有《魏鄭公集》

同年六月,魏徵因患眼疾,請求解除侍中之職。唐太宗雖將其任為特進這一散職,但仍讓其主管門下省事務,其俸祿、賞賜等一切待遇都與侍中完全相同。

16、勸諫李世民節儉

公元637年,李世民東巡洛陽,住在顯仁宮,宮裡的侍從因侍候不周,大都受到了責罰。

魏徵進諫道:“洛陽在以前的戰爭中遭到了禍殃,陛下希望這裡獲得安寧,故到洛陽對百姓施以特別的恩惠。

但如今,這裡的百姓非但沒有受到眷顧,侍從們反而因為物品或者食物受到了無辜的責罰。

這是因為陛下不知足,太奢侈造成的,這不僅違背巡遊的初衷,也辜負了百姓的期望。

當初,隋煬帝楊廣曾要人多多進獻食物,如果上貢不多,就會被處罰,最後導致滅亡。

因為其無道,所以陛下才能順天命而代之。陛下應當戰戰兢兢,凡事節約,以前人的風範為楷模,告誡子孫後代。”

17、上疏《十漸不克終疏》

638,魏徵看到唐太宗逐漸怠惰,懶於政事,追求奢靡,便奏上著名的《十漸不克終疏》。

列舉了唐太宗執政初到當前為政態度的十個變化。他還向太宗上了《十思》:

即見可欲則思知足,將興繕則思知止,處高危則思謙降,臨滿盈則思挹損,

遇逸樂則思撙節,在宴安則思後患,防擁蔽則思延納,疾讒邪則思正己,行爵賞則思因喜而僭,施刑罰則思因怒而濫。李世民看後欣然接受。

18、病重離世,極盡哀榮

642年,李世民任命魏徵為太子太師,知門下省事如舊。魏徵自稱有病推辭。李世民下詔回答說:“知道您患病,您臥病也可以保全太子。”

642年起,魏徵的病情加重,李世民下手詔慰勞,魏徵不顧疾病在身,又上言數事。

他對太宗近來臨朝時“常以至公為言,退而行之,未免私闢”的言行不一的做法提出了批評。

643年,六十四歲的魏徵病重,將不久於人世。李世民聞訊後,親自到魏徵家中探視,屏退左右侍從,與他交談良久,方才回宮。

後來,他帶著太子李承乾和嫡女衡山公主再次到魏徵家中。魏徵強撐病體,穿戴朝服,拖著帶子。

李世民見狀,悲從中來,一邊撫摸著魏徵一邊流淚,問他有什麼想說的。魏徵說:“寡婦不愁織布的緯線少,而憂慮宗周的危亡。”

李世民將衡山公主許配給魏徵的長子魏叔玉,指著衡山公主對他說:“魏公,睜開眼睛看看你的兒媳!”

但魏徵已經身體衰弱到無法起身謝恩了。數日後,魏徵逝世的訊息傳到宮中,時為貞觀十七年正月戊辰。

魏徵才華橫溢,但仕途坎坷,曾三易其主,先跟隨元寶,再跟隨李密,後跟隨李建成都沒有能夠舒展抱負。

最後遇到太宗,得到太宗賞識,他忠心耿耿,直言進諫,報答知遇之恩,輔佐李世民開創開元盛世。