伴隨著畢業季的到來,為了在求職時留下較好的第一印象,越來越多的大學畢業生走進整形醫院,希望透過提升「顏值」為面試吃一顆「定心丸」。 (IC Photo/圖)

今天,只要花十幾萬元,你就能實現「變臉」。

入門項目是最基礎的——雙眼皮和隆鼻。當然,更有打包設計的「網紅套餐」供你選擇:小V臉,雙眼皮,鼻樑挺拔俊俏,嘴唇性感地嘟起,五官分佈符合素描中「三庭五眼」比例。

如果不想挨刀子,微整形是更簡單的方法。一個廣為流傳的段子是,你和網紅只差了15支透明酸的距離:只要先天條件不太差,額頭、太陽穴8支,蘋果肌3支,鼻子2支,下巴2支,你就可以和網紅一樣美了。如果你是男性,如有「禿如其來」的壓力,也可將植髮列入規劃。

約2,500億元的市場規模,每千人診療次數14.8次,也就是全球醫療美容第二大國的體積。

一位31歲的北京女孩甚至希望申請一項吉尼斯世界紀錄——做過整形手術和治療最多次數的人。自14歲藝術學校面試打瘦臉針起,17年間,花費超過400萬元,上過不下300次手術台。有人從她身上看到了自己的影子:用十分的努力去追趕那些一出生就有顏值優勢的人。

不過,醫療美容(以下簡稱醫美)從來不缺爭議,自誕生以來就伴隨質疑、負面聯想。中國整形美容協會曾做過統計,2019年因醫美導致毀容的投訴紀錄高達2萬件。

在「出圈」走進大眾視野,超速狂奔多年後,這場關於美麗的生意正在踩下煞車。

從郝璐璐到肉毒桿菌、玻尿酸

從某種意義上來說,是郝璐璐開啟了中國醫療美容這個龐大市場。 2003年,民營整形機構伊美爾操盤了一個美女製造計畫:耗時100天,打造了國內第一個「人造美女」郝璐璐。這位相貌平平的女性接受了包括割雙眼皮、鼻型改造、臉部輪廓糾正、去眼袋等數十項整形美容手術,總價值40萬元。

郝璐璐的出現堪稱石破天驚。 2000年以前,整形美容在公立醫院一直都很邊緣,只有文藝工作者等特殊人群在得到單位的特批後才能動手術。不少公立醫院的整形科甚至被當成「累贅」承包出去。

「郝璐璐的案例將大批有訴求的客戶引流到了民營專科醫院,大家發現,原來還有這麼一種專業的醫療美容服務可以購買。」郝璐璐計畫的操盤手之一、時任北京伊美爾行銷總監丁陽告訴南方周末記者。

「郝璐璐」事件後,全國瞬時掀起整形美容熱潮,就連宋丹丹飾演的白雲大媽也在春晚小品中脫口而出:「我打算做個拉皮!」也就在郝璐璐出現的這一年,中國醫師協會正式成立美容與整形醫師分會,隆鼻、割雙眼皮等美容外科計畫的影響力越來越大,許多人甚至將醫美等同於整形美容。

2005年開始,受韓劇和娛樂圈的影響,「韓式整形」的概念在國內迅速蔓延。丁陽回憶,當時韓國「整形一條街」上約80%的機構完全靠中國消費者養活,開價基本上是韓國本地價的3倍。

醫美比一般保養的效果來得更快,當然風險也更高。 2006年國家藥監局撤銷奧美定的醫療器材註冊證,並全面叫停其生產、銷售及使用。奧美定是一種類似果凍狀的液態注射材料,由於見效快、創傷小、材料可塑性強,被廣泛用於隆鼻、豐太陽穴、隆乳等填充手術,但產品上市後,發炎、感染、硬結、移位等不良事件大規模出現。

「奧美定事件」是迄今為止受害者數最多的美容事故。從問世後,國內至少有30萬人注射了這種產品,時至今日,許多醫生依然會遇到需要將奧美定取出的患者,嚴重者甚至需要切除乳房。

有人為美付出的代價甚至是生命。 2010年,醫美領域的另一個重大事故發生在武漢。 「超女」王貝在進行臉部削骨手術時慘死於手術台。

昂貴且高風險,成了醫美進入大眾視野時的團體印象。以往面部除皺的常規手段為大拉皮手術,恢復期長達數月,術後創口照曾嚇退了不少愛美人士。 2009年,全球首款玻尿酸「瑞藍」和首款肉毒桿菌「肉毒桿菌」進入中國,危險係數相對較低的微整形開始流行。

展超醫療創辦人、中國整形美容協會醫療美容繼續教育分會副會長週展超解釋,狹義上的微整形包括透明質酸填充和肉毒素注射。微整形讓創傷和風險較小,有些項目完全可以「今天做手術,明天就上班」。

「在推動醫美產業發展方面,供給端的變革遠比需求端的湧現更為重要。」一家在新三板掛牌的醫美機構董事長告訴南方周末記者。

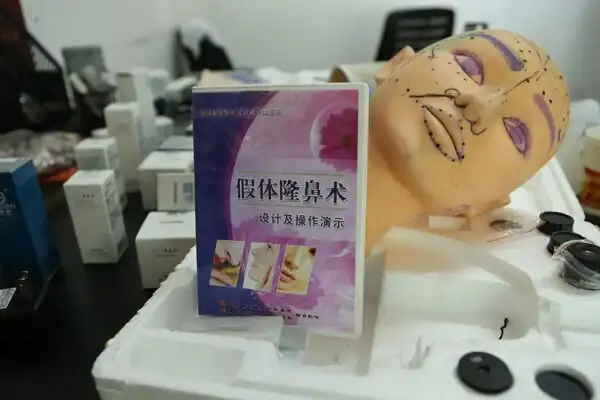

2016年7月,上海衛生監督部門根據群眾投訴舉報線索,聯合閔行區公安機關進行專案整治行動,成功搗毀一處以美容訓練班為名義的非法醫療美容窩點。圖為執法現場及查獲的相關仿冒藥品、器材等。 (IC Photo/圖)

強行銷,輕醫療

2008年之前,醫美更服務高端人群,平面媒體、電視成了獲客的主要方式。聯合麗格醫療美容投資連鎖集團董事長李濱向南方周末記者回憶,報紙上小小的「豆腐塊」通常能吸引一兩百個諮詢電話,「醫院只要做出品牌,客戶就找上門來了」。

美容醫院也逐漸成為「莆田系」的天下。醫美江湖中,「莆田系」幾大家族各據一方-林氏家族掌控華韓整形,陳氏家族掌控「美萊」系和「華美」系,也實際控制國內第二大民營醫美公司藝星整形,黃氏家族擁有美聯臣整形。

2009年,醫美網路行銷登場。四年後,莆田市有領導者曾公開表示,「百度的廣告總量達到260億元,莆田民營醫院就做了120億元」。美萊、華韓、藝星等莆田系醫美機構,每年投放百度的費用高達上千萬元,甚至數億。

投放演變成一場提升價碼的競賽:獲客成本從百元增至上千、上萬元,最後轉嫁給求美者。

醫美在行銷的道路上一路狂奔,還有「諮商師」的推波助瀾。這也導致無關醫療的服務行為大行其道,最核心的醫療服務卻成為最輕的一環。 「病人透過百度競價的廣告來到醫院,再由諮商師進行洗腦式宣傳。」週展超將諮商師稱作醫療美容界的「醫藥代表」。他們大多沒有醫療背景,為了銷售業績天花亂墜吹噓手術效果,有時甚至刻意隱瞞醫療風險。等在手術室的醫師被諮商師告知該求美者需要做什麼手術,沒有權力說不。

對於「諮商師」這個職位,醫美界一直有兩派觀點。一方認為,醫療美容實則是醫生解答求美者關於美麗的疑惑,醫生才是最大的諮商師。另一派則認為醫美屬於消費醫療,自帶商業屬性,“項目為什麼不能售賣?為什麼不能由諮詢師決定客戶的美學需求?”

百度等搜尋引擎和醫美醫院默默分享著產業發展的紅利。 2013年,首家民營整形美容外科醫院華韓整形上市。此後,伊美爾、美萊等醫院也加速線下擴展。根據中國整形美容協會統計,2012年中國醫美產業約有20餘萬從業人員、超過5萬家機構,年收入超過150億元。

2016年「魏則西事件」後,百度競價排名式微,新氧、更美、悅美等網路醫美平台試圖以「打破資訊不對稱」去顛覆線下機構的獲客模式。新氧CEO金星告訴南方周末記者,傳統競價搜尋的獲客方式價格高昂,顧客轉換率低,網路平台能有效緩解醫美機構獲客成本高的痛點,「搜尋引擎和垂直平台的競爭,幾乎每一場都以垂直平台取勝而告終,汽車之家、攜程都是。

在金星看來,醫美和餐飲、叫車或是零售電商平台有本質不同。 「醫美領域的流量品質大於流量數量,場景大於流量,留存大於拉新,這些特徵給垂直平台崛起創造了機會。」他認為,新氧的壁壘就是專業性與垂直度。

垂直平台為醫美機構引流,取代它們成為知識傳播和消費者教育的主體。 「醫美醫院其實已經喪失了造血能力,成敗完全靠前端。換句話說,它們在垂直平台能投入多少行銷費用,決定了能獲客多少。」丁陽解釋。

根據公開數據,2015年醫美產業迎來249起投資,較2008年投資金額成長近10倍。跑步入場的除了入股醫美App的紅杉資本、經緯、IDG等財務投資者,還有恆大、萬達、蘇寧環球等巨頭。

產業整合併購也更加頻繁。靠服飾業起家的朗姿股份一次收購6家醫美機構,包括2家米蘭柏羽和4家晶膚,成為A股的醫療美容界第一股。 2016年7月,蘇寧環球成立了一隻50億元的併購基金專注醫美領域的併購發展。

“修復失敗的作品”

快速成長的市場也吸引著創業者和投資人蜂擁而至。週展超將醫美產業比喻為有一、兩個蟲眼的紅蘋果,「真正掰開後,你才發現不是表面看起來的樣子」。他發現一些資本方開設的醫院和「莆田系」並無二致,用足了諮詢師,甚至會使用一些未獲批准的產品和技術,「組織客戶花100萬元去瑞士打羊胎素,我們都覺得不可思議」。

早在2015年,瑞士醫藥管理局就曾回覆南方周末記者,從未簽發過任何授權書,瑞士的羊胎素療法都是非法的。

「我曾經告訴一些投資人,醫療是一個慢活,沒有快錢可掙,但他們認為有快的方法,例如透過諮商師行銷模式。」位於廣州環市東路的一家門診曾是展超醫療的連鎖,但由於資方過於商業,合作告掰。

綜觀醫美產業鏈,利潤主要集中在上游器材商,競爭卻集中在下游醫美機構。競爭者的湧入直接導致了價格戰和客源爭奪戰升級。 「產業的毛利率正在下降,行銷成本和人力成本不斷上升,要真正獲利並不容易。」丁陽說。

過度行銷和過度醫療導致醫療事故頻繁。 2019年7月,大連王麗在藝星醫療美容醫院進行隆乳手術時致死。事後調查發現,藝星用假廣告誘導消費者,卻又沒有足夠的醫生為消費者服務,於是主治醫師脫崗、麻醉師兼顧兩台手術,最後釀成大禍。事發一個月前,藝星剛向港交所遞交了主機板上市申請。

中國醫學科學院整形外科醫院(又稱八大處整形醫院)顎面整形外科中心的一位醫生,2019年幾乎有三分之一的工作都在「修復別人失敗的作品」。八大處整形醫院是國內最知名的整形外科三甲專科醫院。大批在別處「做壞了」的患者趕到這裡,眼睛和鼻子的返修率最高。

前述顏面整形外科中心的醫師解釋,看起來簡單的打針,若不熟悉臉部血管、神經、肌肉的分佈,一不小心就會戳出血腫、神經損傷、間隙感染,甚至導致失明。而需要動刀子的手術,在許多大型公立醫院中,低年資醫生是不允許獨自上台的,即使是讀了八年的博士。

多次整頓,但存盲區

醫美早已是個規模龐大的市場,但一組數據讓人觸目驚心。中國資料研究中心、中國整形美容協會2018年聯合發布的《中國醫美「地下黑針」白皮書》顯示,目前中國合規的醫美產業執業者約有1.7萬名,非法執業者數量超過15萬名,幾乎是合規醫師的9倍。

金星告訴南方周末記者,新氧進入行業6年,社會大部分時候對醫美其實是戴著有色眼鏡來看的。事實上,醫美事故的發生幾率遠低於傳統手術風險,大多出自三非之地,即非正規機構、非正規醫師、非正規藥品。 “每個人都希望更美更健康,但利益決定了黑醫美不會馬上消失。”

並非沒有法規和監管。 2002年、2008年及2011年,我國陸續發布了醫療美容服務管理辦法、機構標準、分級管理目錄;2014年及2015年又推出了醫美機構評估標準及細則。 2017年,原國家衛計委等七部委嚴厲打擊非法醫療美容,建立「黑名單」制度,隨後全國多地也制定了相應的地方規定。

到了2019年,醫美政策依舊以行業整頓為主,對醫美機構和醫生資質的監管審查進一步加強,醫美廣告也迎來「史上最嚴」時代。在上海推出的醫美產業新規中,違禁詞甚至細化到了「瘦臉針」「水光針」「韓式雙眼皮」等具體的宣傳詞彙上。

但在周展超看來,醫美產業的整頓不能只聚焦在正規醫美機構,對上游器材商、私人工作室的監管一直存在盲點。超音波刀從未獲得國家藥監局的批准卻隨處可見,熱瑪吉的山寨機橫行。

「醫療領域沒有哪個專業存在如此多的民營機構。醫美的屬性到底是什麼?如果這個概念不清楚,行業的發展就舉步維艱。」中國整形美容協會會長張斌在接受媒體採訪時曾表示。

上海交通大學醫學院附屬第九人民醫院(以下簡稱上海九院)整形外科的一位醫生告訴南方周末記者,醫美的屬性究竟是醫還是美,業界一直有不同的聲音。一種觀點認為醫美是臨床醫學的延伸,必須先打牢醫學基礎,例如經過內科、外科輪調後,先進入皮膚科當醫生,累積幾年經驗後再從事皮膚美容。但也有專家認為醫美產業屬於消費服務,刻意用美學取代和掩蓋醫療本質。

「大學一畢業,一頭栽進醫美行業,有的甚至不是學臨床醫學的。這個班參加一下,那個班學習一下,再去韓國看一圈,回來就開始乾。」前述上海九院的專家感嘆,市面上出現的大量「速成」訓練機構,讓醫學教育變得浮躁。

“靠包裝忽悠的那套東西不行了”

為了進一步淨化醫療美容市場,2020年4月,國家衛健委聯合海關總署、市場監管總局等八部門發布了《關於進一步加強醫療美容綜合監管執法的通知》,從醫療美容機構自我管理、行業自律、政府監管、社會監管四個面向加強監管。

除了監管層的整頓,醫美亦有促進產業發展的利多政策。北京、廣東等地在相關文件中明確指出,鼓勵社會資本投資醫療美容等資源稀缺領域。 「醫美之都」成都更是推出了醫療美容產業發展規劃,希望以醫美為代表的美容消費需求成為城市消費熱點。

醫院層面也在改變。不僅科班出身的醫生,包括一些醫美機構運作者都開始意識到,醫美的本質是醫生,要讓消費醫療回歸醫療屬性,回歸到以醫生為核心。

「目前以行銷為導向的醫美機構仍然佔據大頭,但這不符合產業發展邏輯,醫美產業最終將轉向以技術為導向,雖然這股力量目前還很弱小。」李濱認為。

根據新氧提供的數據,2019年全國醫美消費人口約有二千多萬。雖然美妝消費人群有10倍之多,但醫美的接受度未來將越來越高,保養品、美容院和醫美三者的差距將越來越小。

在這個看臉的時代,求美者越來越不受年齡所限。李濱注意到,原本集中在25-45歲的求美群體近十年間不斷向兩頭拓展。年輕的女孩來割雙眼皮,小的不到20歲;也有60歲的阿姨來拉皮,高高興興地做完,再領著閨蜜過來。

求美者中的「學霸」像搞科研一樣研究醫生的手法,張口閉口專業術語,儼然半個行家。消費前「做功課」成了必修課,即使是關係再好的朋友介紹。 「靠包裝忽悠的那套東西不行了,老百姓越來越精明、有知識了。」從事醫美行業十多年,前述上海九院的醫生感慨。

南方周末記者馬肅平